魚類写真集

大瀬崎ダイビング 「ガラスハゼの幼魚」 Bryaninops yongei - 2009.11.07

黄金崎ダイビング 「ソラスズメダイ」 Pomacentrus coelestis - 2009.10.27

黄金崎ダイビング 「ハナタツ」 Hippocampus sindpnis - 2009.10.25

黄金崎ダイビング 「アミメハギ」 Rudarius ercodes - 2009.10.20

黄金崎公園ビーチでのダイビング。

お世話になったのは、デューク山中さん率いる「安良里ダイビングセンター」さんと、「海風通倶楽部(かいぶつくらぶ)」さんです。

この日の黄金崎公園ビーチは、午前中は20mはあろうかという透明度だったのですが、お昼前から濁りとうねりが入り始め、午後はかなりうねりが入ってしまうような状況でした。

そんな中、十分2本のダイビングを楽しむ事ができました!

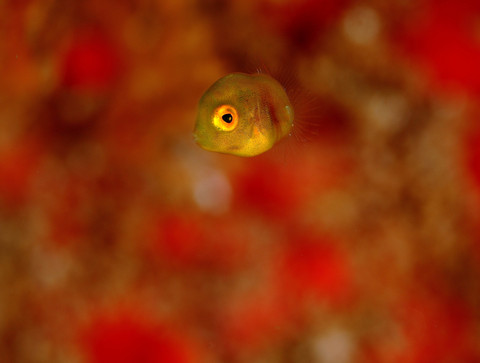

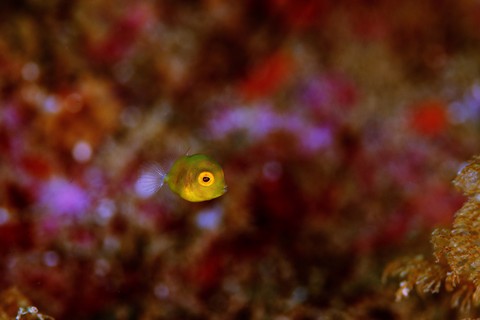

ネジリンボウやキンギョハナダイ、スズメダイやネンブツダイ・・・沢山の魚が群れていますが、中でも目をひいたのが、このアミメハギの幼魚です。

もうたまらなくかわいいでしょ!?

体長は、なんと1cm。

ふわ~・・・ふわ~~~

・・・っと漂っています。

もう、最高にカワイイ!

癒されますねぇ。

黄金崎ダイビング 「ネジリンボウ」 Stonogobiops xanthorhinica - 2009.10.18

この日は、新橋BOXさんの社員旅行に相乗りさせていただいて、西伊豆 黄金崎公園ビーチにダイビングに参りました。BOXさん、ありがとうございました!とても楽しいダイビングでした。

黄金崎公園ビーチといえば、なんといっても「ネジリンボウ」ですよね。

真っ白な海底に数箇所、ネジリンボウの巣穴があり、ダイバーに判別できるように、小石で囲んでストーンサークルが作ってあります。

全ての巣穴にネジリンボウがいるわけではなく、台風や海況の影響で、いなくなってしまったものや、ダイバーに蹴っ飛ばされて?巣穴が壊されてしまったものなど、いろいろです。

この日も、3つあったストーンサークルで、唯一、ひとつだけネジリンボウを発見する事ができました。

ところが、安心したのもつかの間、近寄ろうとするとすぐに引っ込んでしまいます。

皆さん、ネジリンボウに近づいて撮影する時は、2m以上手前で停止。

着底後、匍匐前進が基本ですよ~。

フィンキックで近寄ろうとするとすぐに感づかれてしまいますよ。

こうなると、さぁ大変。

15分近く待ったでしょうか?

あまりに粘るので、一緒に潜っていたチームは、皆違う場所に移動してしまいました(本当に申し訳ない・・・)。

DECOがあと5分というギリギリの状態で、ようやく出てきてくれました。

出てきてくれてホッとしました。

これほど待っても出てこなかったら、洒落になりませんものね。

ご覧のように、ネジリンボウは、テッポウエビの仲間と共生しています。

テッポウエビがせっせと穴を掘り、巣穴の外に砂を書き出しているのが分かりますか?

テッポウエビが仕事をしている間、ネジリンボウが見張りをしているというわけなのです。

仲がいいですね。

20枚ほど撮影し、その場をゆっくりと、静かに立ち去ります。

近寄る時と同様に、フィンキックでその場を離れてはいけません。

巣穴がふさがってしまいます。

ゆっくり後ずさりした後、BCにエアーを入れ、1~2mその場で浮き上がった後、移動するようにしましょう。

そうすれば、砂を巻き上げることなく、静かに移動できます。