魚類写真集

Namada Namada Namada ナマダ様! - 2009.12.11

大瀬崎の先端ポイントでのダイビング。急進になっている岬の先端は、潮通しもよく、回遊魚や小魚が豊富な場所です。水深20m近辺には、これらの回遊魚や周囲を泳いでいるハナダイの仲間やスズメダイの仲間をじっと狙うハンターがいます。

ウツボ (Gymnothorax kidako )

久しぶりに綺麗な歯を持っているウツボと遭遇しました。湾内でよく見るウツボは、歯が抜けていたり、あごがずれてしまっていたりで、いかにも年老いてしまっているという雰囲気がありますが、このウツボはまだ若そうですね。

ウツボは何でも食べますが、特にタコが好きなんだそうですね。

タコ好き・・・僕も好きですけどね。

ちなみに、東京湾の釣り氏の間ではウツボを「ナマダ」と呼びます。

ウツボは磯釣りの外道として釣れてしまうのですが、釣り上げるとテグスを中心にグルグルねじれちゃって、釣りの仕掛けをだめにしちゃうんですよね。で、結局、テグスごと吊るされてしまって・・・

ナンマイダブ・・・。

この南無阿弥陀仏のナマリが「ナマダ」になったのではないか?と、自分では勝手に思い込んでおります。ちなみに、googleで「ナマダ」と検索すると・・・あれ~~~????

コスプレ アイドル namadaさんの写真がたくさん・・・

ナンマイダブ・・・

トラウツボ (Enchelycore pardalis)

こっちにも獰猛そうなのがいました。

トラウツボです。

来年は寅年なので、トラウツボが人気キャラクターになる・・・ってなことはないかな?

これらのウツボは、ウナギ目ウナギ亜目に属しているので、ウナギの仲間という事が出来ます。ウナギとは似ても似つかない姿形をしていますね。

イロカエルアンコウ Antennarius pictus と カエルアンコウ - 2009.12.10

大瀬崎の湾内では数々のカエルアンコウの仲間を発見する事ができます。

この日も3個体を発見。写真におさめる事ができました。

イロカエルアンコウ Antennarius pictus

頭の上に綿毛のようなものが見えます。

これが「エスカ」と呼ばれるもので、チョウチンアンコウのそれと同じく、フラフラ、ヒラヒラとたなびかせて餌を引き寄せるといいます。昼間はじっとしている事が多いのですが、夜間は活発に歩き回り、捕食活動をしています。

ベニカエルアンコウ(Antennarius striatus )

こちらは、恐らくベニカエルアンコウではないかと。

大きくなるとグロテスクになりますよね。

それでも、ダイバーからは人気の的になっているのは、こうしてじっとして被写体になってくれるのと、そのひょうきんな顔つきに理由があるのでしょう。

夜にもう一度会いたいですね。

エスカを完全に出しているシーンを見てみたいです。

ダンゴウオの海 宮城県 南三陸町 志津川 Lethotremus awae - 2009.12.04

ダンゴウオ Lethotremus awae

志津川といえば「ダンゴウオ」ですよね。

女性ダイバーに絶大な人気の可愛い魚です。

こんなニコニコ君でも、カサゴの仲間なんですよね。

寒くて唇が紫色になってしまったダンゴウオ・・・

冗談です(笑)

でも赤い不通のダンゴウオとは似ても似つかない顔立ちですよね。

これでも同じ種類だそうです。

以前は、別の種類ではないかと考えられていたのですが、生活環境によって色や体表の突起などが変化する事が確認され、同じ種類だと判明しました。

でも、ぜんぜん違いますよね。

仏が阿修羅になるというか・・・イジケ顔というか・・・

やっぱり、赤いダンゴウオが可愛いですね。

来年は是非、幼魚を撮影したいです。

スナビクニン(Liparis punctulatus)

ダンゴウオの番外編というか、決まって一緒に撮影する事になるスナビクニンです。

このスナビクニンもカサゴの仲間。

グラントスカルピンの実質リーダーというか、COO(最高執行責任者)というか、佐藤長明氏の奥様の凡子(なみこ)さんが、教えてくれたスナビクニンです。

彼女が、このスナビクニンをゆっくりと指さし、ふわ~っ、ふわ~っ!と、もう片方の手で頭の上でパーのまねをしています。

「・・・?」

パーになっちゃったのか(笑)と思ったのですが、そうではありません。

このスナビクニンの後ろに写っているケヤリが咲くから、それまで待てと教えてくれていたのでした。

僕は、スナビクニンがおかしくなっちゃって、変だから良く見てみろと・・・そう言っているのかと(ごめんなさい~NAMIさん~~~)

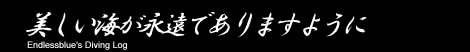

クチバシカジカの抱卵 Grant Sculpin - 2009.12.03

宮城県南三陸町志津川の固有種。

日本ではこの場所でしか見ることができないクチバシカジカ (Rhamphocottus richardsonii, 英名:Grant Sculpin)です。

このクチバシカジカは、日本以外に北カリフォルニアに生息する事が、グラントスカルピン主宰の佐藤長明氏の調査によって確かめられているそうです。佐藤長明氏の話しによれば、カリフォルニアで発見されたのだから、もし今後、アリューシャン列島などで発見されれば、この種の分布が見えてくるのではないかということでした。

クチバシカジカの特徴としては、その顔つきが魚らしくなく、イノシシのような顔つきである事が上げられます。こんな顔をしている魚は他には見当たりません。

もうひとつ、面白いのは、鰭という鰭が退化していて水かきの役割を果たしていないのです。

足のように軟条(なんじょう)のみが発達して、水かき部分が退化しています。

したがってほとんど泳ぐ事ができず、常に岩場に張り付いた状態で過ごしています。

もし、クチバシカジカを中層に放り投げたとしたら、そのまま泳げずに落下してしまうのだそうです。

絶対に驚かさないように、注意して観察しなければですね!

クチバシカジカの抱卵

この個体は、お腹がパンパンに膨れていました。

きっと抱卵しているのでしょう。

クチバシカジカの卵から稚魚が孵化するまでには、7ヶ月というとても長い時間が必要だそうです。

もうそろそろ産卵の時期なのでしょうか。来春の5~6月にはかわいい稚魚たちを観察する事ができますね。

アイナメとクジメの抱卵 「金太の大冒険」 - 2009.12.02

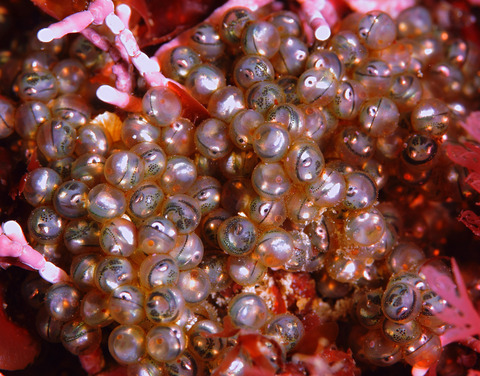

アイナメの抱卵

宮城県南三陸町志津川で観察したアイナメ(Hexagrammos otakii )の抱卵シーンです。

アイナメの体色は生息地の環境によって大きく異なるのだそうです。

黄、赤褐色、紫褐色などの色合いになるそうですが、繁殖期のオスは黄金色に輝くことで知られています。写真をご覧頂けば一目瞭然。まさに黄金色ですよね。

ちなみに、東京湾では、この黄金色に染まった雄のアイナメのことを「金太(キンタ)」という愛称で呼んでいます。元々は漁師言葉ですが、釣り人の間でも、キンタの愛称で親しまれています。

もちろん、志津川は東京湾ではないのですが、僕は江戸っ子なので、金色のアイナメは、金太=キンタと呼んでいます。なのでこのブログでもキンタと呼ばせていただきます。

アイナメの産卵期は秋から冬がシーズンとなります。

雄のアイナメは、岩陰などに雌を誘い込み産卵させるのですが、なんとキンタたる雄のアイナメは、巣に次々と複数の雌を誘い込んで産卵させるのだそうです。

ですので、ひとつの産卵場には、産卵時期が数日ずつずれて産まれた卵が産み付けられており、いろいろな色合いを示す事になります。産みたての卵は、金色に輝いているのだそうですが、次第に緑褐色や赤紫色といった色合いに変化してくるのです。

産卵が終わった後も雄は卵のそばに残り、敵を追い払って卵塊を守ります。

体長が50cm近くもある大型のキンタの横には、大切に守られた卵が見えます。

さすが、キンタですね!

勇敢なお父さんの姿です。

我々ダイバーが近づいても怖気づく事などなく、逆に威嚇するほどの威厳を持っています。

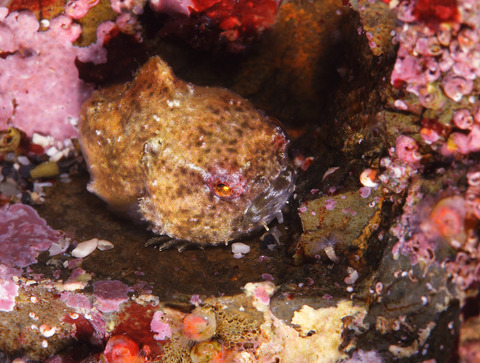

近寄って卵塊を撮影してみました。

美しいですね・・・。

まるで宝石箱のようです。

拡大してみました。

もう、目がはっきりしてますでしょ?

中には、殻だけになっている卵もありますから、きっと孵化寸前なのかもしれません。

素晴らしいですね。

感動的です。

じっと見つめていたくなります。

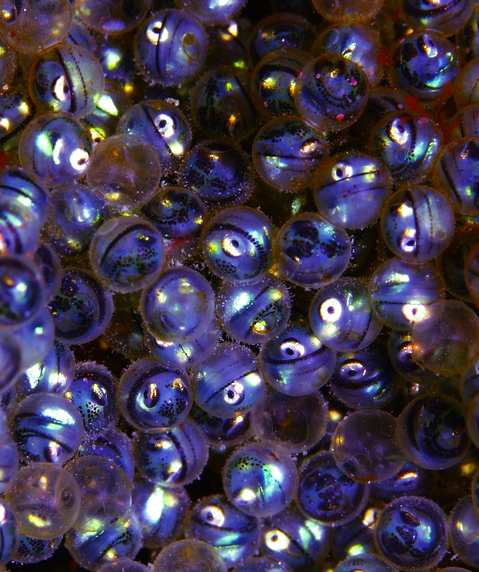

クジメの抱卵

クジメ(Hexagrammos agrammus )もアイナメ属ですから、アイナメに凄く近い近縁種という事が出来ます。

クジメとアイナメの違いは、尾びれが三角形に角ばっていることで区別できるのだそうで、また、アイナメの側線は体側中央だけでなく背びれ、腹びれ、尻びれの根もとに計5本もあるのだそうですが、クジメの場合は体側の1本だけという違いがあるのだそうです。

ただ、生息域が圧倒的に違い、アイナメは親潮流域を中心とする寒冷地に多く、クジメは、黒潮流域の温暖地を生息域としています。

ですから、この南三陸町志津川のひとつのポイントで、両方の種類の抱卵を見ることができるというのは、とても貴重な事で、特にダイビングポイントとしては極めて珍しいと言えるのではないでしょうか。親潮と黒潮が交わる、志津川周辺海域の特異性を感じることが出来ました。

アイナメの雄の婚姻色が黄金色であるのに対して、こちらは、鮮やかな網目模様。

南方系の雰囲気が出てますね。

このクジメの卵塊は、きっと産まれて間もないものだと思います。

まだ卵黄の部分がはっきりと見えています。

ただし、既にブルーがかってますので、数日は経過しているのでしょうか?

クジメの卵塊も拡大してみました。

こちらは、同じ場所で、同じ雄が守っていた卵塊ですが、既に目が見えます。

きっと違う雌が早い時期に産んだ卵塊なのでしょう。

アイナメもクジメも、卵の様子や、親の習性がそっくりですね。

こんな素晴らしい自然観察が出来るなんて、南三陸町志津川の海がいかに芳醇な海であるか・・・。

素晴らしいですね。