魚類写真集

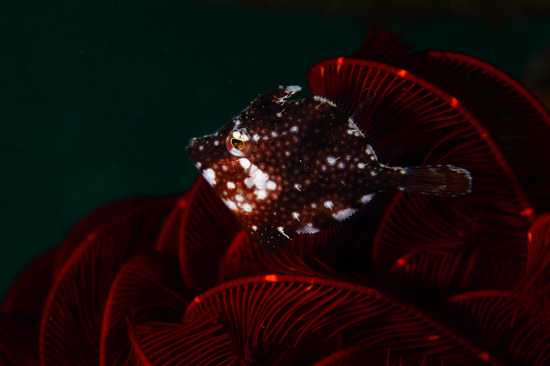

志津川の海 ヒナムシャギンポ Alectrias sp. - 2010.01.12

正式な和名がまだついていないギンポの仲間です。ヒナムシャギンポとしておきましたが、定かではありません。普段はフジツボの巣穴に隠れているのですが、グラントスカルピン 佐藤長明さんのガイドの賜物で運良くみることができました。

体長が10cmほどの細身のボディは、明るく美しいピンク色をしており、真っ赤な海草の中に紛れてしまうと姿がはっきりと判別できなくなってしまいます。濃いモスグリーンのカイメンが張り付いた岩の上に、タイミング良く出たときに、やや露出オーバー気味に撮影し、RAW現像時に露出調整をすることでこのように真っ黒なベルベットのような地に横たわったかのような雰囲気が出せました。(ちょいと砂粒は消しましたけどね)

この固体は雄だそうで、近くに雌もいたのですが、ペアでの撮影は残念ながらなり得ませんでした。二匹の蛇が絡みつくようなシーンを期待していたのですが、そうそう、こちらの思い通りには動いてはくれません。

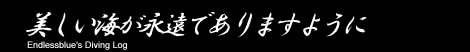

北の海の女王 タツノオトシゴ Hippocampus coronatus - 2010.01.11

志津川の海の女王に会ったかのような妖艶な姿であった。

ウネリに身体を預け、流れるようにしなやかに漂うその姿。

ファインダー越しに眼が合うと必ず後ろを向いてしまう。

竜王の末裔、北の海の女王らしく写せないかと何度もシャッターを切ったが、なかなか思うような妖艶さが出ない。

思い切ってストロボ発光をやめてダークバスターのスイッチを入れ、間接光を使って撮影した写真がこのカットである。

周囲を思いっきりぼかすためにクローズアップレンズを用いている。

そのため、ピンポイントでしか焦点が合っていない。

ピントが完全に合った写真も何枚か撮れたが、それでも何かを訴えるこの眼の魅力に負けて、このカットをブログにアップすることに決めた。

「汝、我が名を知っての無礼であるか」

・・・と、竜の女王が頭の中でささやいた。

竜王の末裔たる神々しい響きとともに・・・。

まさにファンタジーの世界に飛び込んだかのようだった。

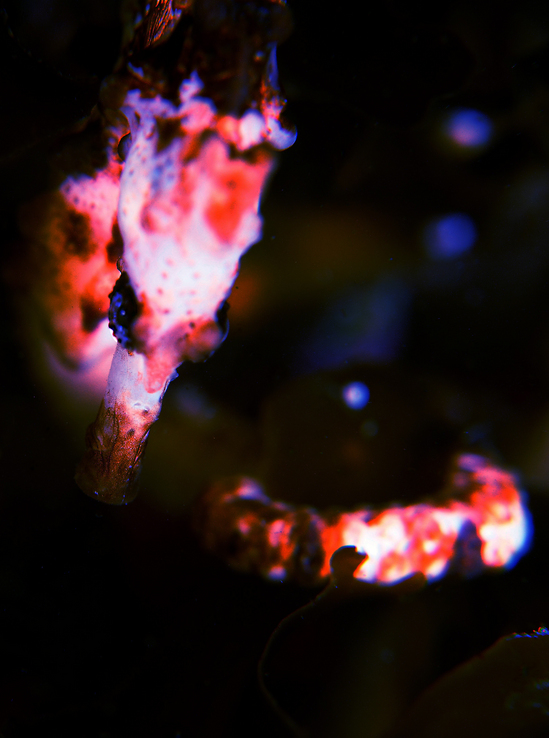

Grant Sculpin クチバシカジカの抱卵 - 2010.01.10

宮城県南三陸町志津川。

牡蠣の養殖で有名な志津川湾でクチバシカジカの抱卵がはじまりました。今年は、ダイビングポイント内で14箇所も抱卵している固体が発見されており、近年稀に見る当たり年と言われています。透明度も非常にいいという前評判だったのですが、なんと、志津川行きの数日前から強い低気圧が襲い、猛烈な風とうねり。気温は5度程度あるものの、体感気温はずっと低く、非常に寒い日となってしまいました。

海の方はもちろん強いうねりが湾内にも入り込み、透視度はなんと2m。まったく見えません。2日間の日程だったのですが、1日目は海に入るのを断念し、2日目に全てをかけて海況の回復を待つこととしました。

2日目は風は若干おさまりかけてきたものの、濁りは一向におさまりません。本来であれば、ボートが係留される梵天から10分ほど泳いだ場所にある「北の根」というポイントに向かう予定だったのですが、2mしか視界がない状況では、長距離の移動は危険と判断し、近場の抱卵場所に向かうことにしました。

ポイント周辺では、産卵を終えた雌のクチバシカジカをたくさん見つけることができました。クチバシカジカは、雄が抱卵を行い、雌は産卵後はフリーになります。前回、志津川に来たときには、まだお腹の中に卵を持った雌を見かけましたが、じっと動かないで産卵時期を待つようなしぐさをしておりました。今回見た雌は、産卵後で身が軽くなったのでしょうか、結構、よく移動します。

志津川のダイビングサービスといえば、このブログでも何度もご紹介している「グラントスカルピン」さんです。今回は、オーナーの佐藤長明氏、奥様の凡子さんのお二人にガイドしていただけるという、超特別待遇でした。水温7度、透視度2mという劣悪な状況でありながらも、見事に抱卵中のクチバシカジカを見つけてくれました。ポイントを知り尽くした佐藤ご夫妻のガイディングは流石です。

しかし、クチバシカジカという魚。実は垂直の岩盤、もしくはオーバーハングした岩盤の下側にある窪みに巣を設けます。発見したクチバシカジカも、水底から1mほどの高さにせり出した岩盤の下側に巣を作っておりました。撮影するためには、水底に仰向けになり、カメラのハウジングを持ちながら、逆フィンピボット・・・。肺に空気を入れて上半身がやや浮き上がるようにし、ウネリをかわしながらピンを合わせます。かなり大変。

しかも、自分が吐き出したエアーが、クチバシカジカの巣に当たらないように工夫する必要もあります。どれくらいうねっていたか・・・別の場所で撮影したクチバシカジカの動画像をご覧ください。あまりの濁りとウネリで、ピントが合っているのか、合っていないのか判断がつかず、ボケボケの映像になってしまいましたが、なんとか写っていました。

ようやく撮影できたのがこの写真です。ピンク色に輝く卵がとても美しいです。クチバシカジカの卵は、約70日後に孵化するのだそうです。今年は3月の第一週がその週に当たりそうです。楽しみですね。

サクラダイ Sacura margaritacea - 2010.01.10

大瀬崎先端の水深40m付近で撮影しました。

なかなか、雌雄で寄り添うシーンが撮れません。

またリベンジしなくては・・・

ところで、サクラダイの学名「Sacura margaritacea」のSacuraは、まさに桜の事だと思うのですが、margaritaceaというのは、どういう意味なんでしょうかね?マルガリータセアと読むのかな?マルガリータという言葉を連想させますよね。マルガリータというのは、イタリアの女性の名前に多いのですが、僕が連想したのは、カクテルのマルガリータです。

テキーラベースで、ホワイトキュラソーにライムジュースで割ったマルガリータは、世界的に愛されている、カクテルです。僕も大好きなカクテルのひとつで、特にアメリカ西海岸に旅行したときは、テキーラの名産地であるメキシコに近いせいか、どのレストランで飲むマルガリータもおいしかった記憶があります。このマルガリータの語源ですが、もちろんイタリアの女性名から来ているのは間違いがなさそうです。そして、イタリア語の語源は、ギリシャ語の真珠という意味なんだそうですよ。スノースタイルのマルガリータは、グラスの縁をライムで濡らし、その水分で塩をつけて楽しむのですが、この塩気がたまらなくおいしいんですよね。

話が逸れたついでに、margaritaceaの学名をもう少し調べてみると、ヤマハハコという植物の学名に行き当たります。このヤマハハコ(Anaphalis margaritacea)という植物は、高山性の植物のようで、真っ白な花弁が印象的なかわいい花を咲かせます。この花弁が開ききっていない状態のとき、綿毛のようなつぼみが真珠のようなので、margaritaceaの学名がついたのでしょう。

サクラダイの学名には、桜と真珠という二つの美しい名前がつけられています。その気持ちがよくわかりますよね。その美しさのあまり、見つめすぎていると、マルガリータどころか、窒素酔いになってしまうのでご注意を。