魚類写真集

ムナテンベラ Halichoeres melanochir - 2010.01.19

水温13度の伊豆大瀬崎。

死滅回遊魚と呼ばれる魚たちにとって、運命のその日がやってくる。

このムナテンベラは、大瀬崎では数年に一度、黒潮に乗って現れる季節来遊魚だそうだ。

この写真の固体は昨年の秋に台風によって南から運ばれてこの地にやってきたもの。

勢い良く泳ぎ回る元気はもう既になく、身体を丸めてしまい、胸鰭だけで一生懸命浮力を保とうとしている。

岩の隙間の奥深くに入り込んでしまっているので、撮影が難しかった。

ところが、フォーカスライトで照らしてあげると、なんとこっちに振り向くではないか。

なぜ身体が痛いのか、自分の身に起こっている現象すら理解できないであろう彼が、その意味を教えて欲しいかのように見つめる。

「もうすぐ楽になれるよ、君の命は永遠だよ・・・」と心でつぶやいても何も通じない。

そして、こうして彼の写真を見ながらブログを書いている。

何人かの人が、きっとこの記事を読んでくれるだろう。

そして、その時にはもう既に、彼はいないかもしれない。

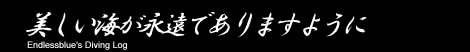

ハリセンボンの大量発生 Diodon holocanthus - 2010.01.18

真冬の様相の大瀬崎。

日中、湾内でのダイビングで一匹のハリセンボンの死骸を発見した。

ハリセンボンはもともと南方系の魚であるため、当然冬の伊豆では生息することができない死滅回遊魚である。

この日の大瀬崎の水温は、13~14度。

先年の秋に台風とともに流されてきた季節来遊魚の多くが、生命機能を維持することができず、蝋燭の火が消えるように静かに姿を消していくシーズンである。ダイバーに人気が高いハリセンボンも、この寒さでは耐えることができなかったのだろう・・・愛嬌のある顔つきや目つきの面影もない屍骸に、何とも言えない寂しさを感じ、このカットを撮影した。

ところがである。

その日の夜、ナイトダイビングに行こうと、大瀬崎湾内のマンボウ桟橋でエントリーした。

そこで信じられないような光景を眼にしたのだった。

それは、水面に夥しいほどの数のハリセンボンが群れる様子であった。

数十、いや、数百のハリセンボンが塊となって波打ち際に押し寄せてくるのである。

産卵活動でも始めるのか?

いや、どの固体も体長が10cmにも満たない、未成熟な固体である。

まさに大量発生によって異常繁殖した群れが、どういう理由なのかこの大瀬崎に流れ着いたのだ。

ハリセンボンの群れにライトを向けると、真っ白な腹の部分が、幾重にも重なって光る。

その様子は、異様であり、光が届くどこまでも先まで群れが続いているようであった。

そして、光に気がつくと、一斉にライトに向かって泳いでくる。

あっという間にハリセンボンに囲まれてしまうほどである。

大光量のビデオライトをつけたハイビジョンカメラを構えていたら、きっと数分で、ライトの前はハリセンボンに埋め尽くされたのではないだろうか?

水産事情に詳しい方にお聞きすると、今年はハリセンボンの大量発生による漁業被害が多発しており、先日も川奈漁港で4トンものハリセンボンが定置網に入り込み大きな被害をもたらしたのだという。ハリセンボンは南シナ海や東シナ海で生まれ、黒潮や対馬海流に乗って日本列島を北上してくる。夏の暖かい水温の時期には、沿岸部に寄り付き、我々ダイバーの目を楽しませてくれるのだが、15度がぎりぎりの水温らしく、15度を割り込むと死滅してしまうのである。

しかし、成魚になったハリセンボンならまだしも、5~10cm程度の未成熟なハリセンボンが、どうして大量発生し、そして大量に流されてくるのか。そのなぞはまだ解かれていないのだという。

寒さに耐えながら集団で寄り添いながらも、大瀬崎の旅館街のライトに釣られて波打ち際に寄ってきたのだろう。そしてダイビングライトが照らす一筋の光を頼りに集まってくる姿は、すでに寒さで意識がない中で、なんとか生き延びようとする必死の行動であったのだろうか。

スナビクニン Liparis punctulatus - 2010.01.15

クサウオの仲間、スナビクニンである。

ビクニンとは「比丘尼」の事を指すのであろうか?

比丘尼とは仏教用語で女性の出家修行者のことを指す。

東北の冷たい海の底で、比丘尼に会うというのはなんとも意味深ではなかろうか。

ちなみにこのスナビクニン。

小さな頃はとてもかわいいのだが、成長するにつれて色合いが濃くなり、クサウオらしい凄みが出てくる。

幼魚の頃は、透明でさらに可愛らしいのだという。

今年の春には、是非、出家したての比丘尼様にお会いしたい。

フサギンポの抱卵とケムシカジカの卵 Chirolophis japonicus - 2010.01.14

宮城県南三陸町志津川では、フサギンポ(Chirolophis japonicus)を観察することができる。オオカミウオほどではないけれど、頭でっかちで大きな顔面は、強烈なインパクト。

このフサギンポが抱卵しているというので早速観察してみた。水深18mくらいの水底にある岩礁帯の窪みに彼は巣穴を設けていた。体長が30cmから大きいものでは1mを超えるものまでいるが、この固体は40cmほどの中型のもののようだ。卵がどこにあるのか探してみると、なんと岩の隙間からさらに20cmほど奥まった岩盤の壁に産みつけられている。

フサギンポの顔の大きさから判断すると、卵の大きさは直径が1cm以上あるのではないだろうか。とても大きい。アイナメやクジメの卵が数ミリという大きさだったから、この大きさは只者ではない。胸鰭を大きく広げて、卵を守っている様子だ。たまに胸鰭を仰いで新鮮な海水を卵にかける姿がほほえましい。

トリミングして拡大してみた。もう幼魚の眼が見えている。この小さな子供たちが大きく育ってくれることを祈りたい。

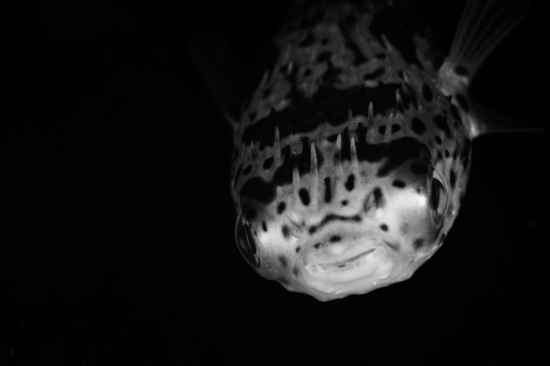

ケムシカジカの卵

こちらは、ケムシカジカの卵。先ほどのフサギンポの巣穴近くの岩礁帯に産みつけられているのだが、フサギンポが水底近くの巣穴に産まれているのに対し、このケムシカジカの場合は、同じ岩礁帯でも水底から1m以上も上で、しかもオーバーハングした出っ張りの隙間奥に産み付けられていた。

ケムシカジカは、やはり大型になるカジカの仲間で、フサギンポ以上に顔がごつい。普段生息している場所は水深100mより深い場所と考えられているが、産卵のためにこんな浅場まで上がってくるのだ。卵の量があまり多くないのではと思うのだが、ひょっとしたら数箇所に分かれて産卵しているのだろうか。だとしたら、雌雄が何度も放精~産卵していることになり、産卵現場を目撃することもあるかもしれない。しかし、これまでその現場が撮影されていないということは、夜間に行われている可能性が高いのではないだろうか。一度、観察してみたいものである。

ダンゴウオ Lethotremus awae - 2010.01.13

宮城県南三陸町志津川の海。

クチバシカジカの生息が国内で唯一確認されている貴重な海である。その志津川は、カムチャッカ半島から流れ下る親潮(千島海流)と南太平洋から上ってくる黒潮が混ざり合い、芳醇な環境が生み出される特殊な海域にある。だから志津川の湾内は牡蠣の養殖がとても盛んに行われており、秋には志津川市内の川にたくさんのシロザケが遡上してくる。

その志津川で、初めてで唯一のダイビングサービスを運営しているのが「グラントスカルピン」である。このグラントスカルピンさんの店名にもあるようにクチバシカジカが観察できるという口コミで一気にその名を全国に轟かせることになったのだが、実はさらにこの地を有名にしているのがダンゴウオなのである。

上の写真は、正真正銘のダンゴウオである。ダンゴウオの体色と体表の突起の変化は数日でがらっと変わってしまうほど、ドラスティックだそうだ。生活環境や水温、周囲の海草やカイメンなどに真似て、体色を自由に変化させることができる、忍者のような魚だ。

小さいということも理由の一つだが、このダンゴウオをうまく撮影するのが、これが結構難しい。その可愛らしい表情がなかなか表現できないのだ。特にこのピンクのダンゴウオは、唇が紫色で、間違うといじけた様な寂しい顔になってしまう。この日も何度もストロボをたいて、体色に色合いを出そうと試みていた。というのも、先日、大瀬崎でのハナダイ撮影で気がついたのだが、全ての魚がではないけれど、一部の魚はストロボをたくさん浴びせると、どうも興奮するのか体色が良くなってくるように感じられるのだ。体色に明るさが出てきたころ、ふっと口元が緩む瞬間があった。その瞬間に撮影したのがこのワンカット。ちょっとまだ、表情が硬いよね。