大瀬崎ダイビング

冬の西伊豆・大瀬崎はウミウシ天国 ダイビング最高! - 2009.02.28

2009年2月28日。

水温12度。

完全に冬の海です。

でも、ここ、西伊豆大瀬崎の海は、夏にも負けない「熱い海」です。

真冬の大瀬崎

水温が下がってくると、ウミウシたちが活発に活動を始めます。

いったいどこに隠れていたのか?と思うほど、色とりどりのウミウシたちが出現します。

大瀬崎の中でも、外海「一本松」ポイントは、各種のウミウシを見ることができるとても素晴らしいダイビングポイントです。

アメフラシが大量発生中

大瀬崎・外海ポイントの中で、最もポピュラーな「大川下(おおかわした)」ポイント。

エントリーすると、あたりの岩には巨大なアメフラシがたくさん。

つい1ヶ月前にはこれほど沢山いませんでしたし、こんなに大型のものも見ませんでした。

中には40cmを超えるような化け物アメフラシも・・・

クロヘリアメフラシ(Aplysia parvula)

巨大なアメフラシだけではなくて、小さなかわいいアメフラシもいます。

このクロヘリアメフラシは、体長が2cmほどのかわいいウミウシです。

近寄ってみると、どうもタマゴのようなものが見えますね。

これ、タマゴですよね?

アオウミウシ Hypselodoris festiva (A. Adams 1861)

このアオウミウシは、ウミウシの仲間の中でも、最も一般的に知られているウミウシのひとつです。とても生き物とは思えないような、鮮やかなサファイア・ブルー。おもちゃのようなオレンジ色の触覚や外鰓。黄色い縁取りは、まるで子供が描いたファンタジーの世界のようです。

シモダイロウミウシ Hypselodoris shimodaensis

外海の砂地をまっすぐに進み、ムチカラマツが見えてくると、そこからまた別の世界が広がります。水深、30m近辺をくまなく探し、ようやく見つけたのが、この「シモダイロウミウシ」です。

体長2cm程度の小さなウミウシですが、なんと美しい色合いなんでしょう。

ちょうど、見ごろになっている河津桜を思わせるような桜色。

ピンクがかった白い縁取りがとても清楚な雰囲気を醸し出しています。

ミヤコウミウシ Dendrodoris denisoni

こちらは、比較的浅場。水深2~15m付近で発見する事が多い、ミヤコウミウシです。

この固体は、体長が5cmくらいですが、大きいものでは15cmを超えるものもいます。

後ろから見ると、炎を出しているように見えますね。

何百種類というウミウシが、この大瀬崎の海では発見されているようです。

今でも、新種や亜種も見つかっているほど、奥深い世界なんですよね。

ウミウシをみていると、一気にストレスが発散できるような気がしますが、気のせいでしょうか?

大瀬崎ダイビング「ダイビングハウス マンボウ」 - 2009.02.28

2009年2月28日。明日から3月です。

昨日は霙交じりの冷たい雨が降っていましたが、今日はなんとか雨は上がり、気温も若干上がったようです。しかし、昼前から吹き始めた北西の風は、みるみる強くなり、大瀬崎の湾内をざわつかせました。

透明度20m~30m

冬の大瀬崎の透明度はこの時期、最も美しいブルーに輝きます。

既に、水面近くは春濁りの気配が現れ始め、植物性プランクトンが浮遊しています。

しかし、水深15mを超えると、一気にブルーの世界。

20m・・いや、30mの透明度の海が迎えてくれます。

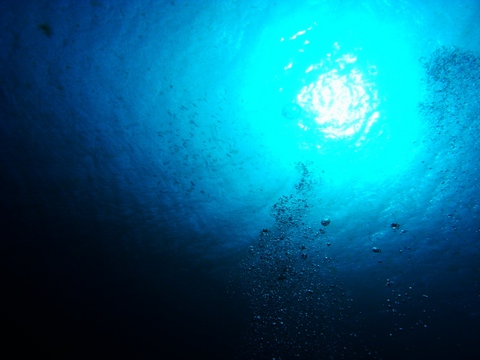

スズメダイの群れ

水温は既に13度を割り、12度と非常に冷たくなってきました。あれほど沢山群れていた、ソラスズメダイはもはや全く目にしません。

水面近くに群れているスズメダイは、もしかしたら大量発生しつつある、植物性プランクトンや、その周囲に集まってくる動物性プランクトンを捕食する為に群れているのかもしれません。

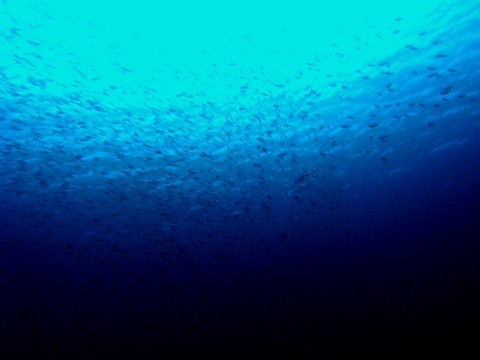

スズメダイの群れを狙うアオリイカ

乱舞するスズメダイの群れの奥を良く見ると、アオリイカの群れが待ち構えていました。

スズメダイの群れからあぶれた一匹を捕食しようとしているのでしょうか。

上空から獲物を狙う猛禽類のように、ホバリングしながら、じっとスズメダイの群れを追っていました。

ミゾレチョウチョウウオ 大瀬崎の死滅回遊魚 Chaetodon kleini - 2009.02.09

トゲカナガシラ 大瀬崎のお洒落さん Lepidotrigla japonica - 2009.02.08

メガネウオ 大瀬崎湾内のキモス その2 Uranoscopus bicinctus - 2009.02.08

なんかキモスですよねぇ。

口がジッパーみたいですね。

このメガネウオが砂に潜るシーンもとっても面白いんですよ。

しかし、目に砂が被っちゃって・・・痛くないのかなぁ?