大瀬崎ダイビング

ドフライニアシュリンプ Periclimenes sp3. 大瀬崎の小さな宝石 - 2009.03.03

ドフライニアシュリンプ Periclimenes sp.

ドフライニアシュリンプと言う名前が正確らしい。とても似た種類にアカホシカクレエビ(Periclimenes sp.)がいるが、それとは微妙に違うのだそうです。

何が違うのかというと、まず、共生しているイソギンチャクが違う。

このドフライニアシュリンプは、スナイソギンチャク(Dofleinia armata)に共生するらしく、良くみると背中の出っ張りの模様もアカホシカクレエビとは違いがあるようです。

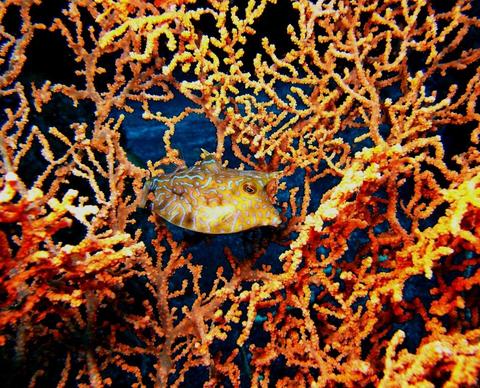

ウデフトイソギンチャク Macrodactyla aspera (Haddon and Shackleton, 1893)

今回、ドフライニアシュリンプを観察したのは、このフトウデイソギンチャクの周囲でした。

SEA&SEA DX-1Gのマクロモードで、ぐっと近寄って撮影します。

さらに近寄ります。

SEA&SEA DX-1Gのマクロモードでは、クローズアップレンズを使用しなくても、ある程度近寄れば、かなり小さな生物でも撮影できる事が分かりました。

次回は、クローズアップレンズに挑戦してみます。

ガラスハゼ 大瀬崎湾内・水深30mのかわいい魚 - 2009.03.02

世界一小さなイカ 「ヒメイカ」 Idiosepius paradoxus 大瀬崎湾内 - 2009.03.02

ヒメイカ Idiosepius paradoxus

このヒメイカは世界一小さなイカとして知られています。成魚の大きさが体長約3cm。

これでも立派な大人のイカです。

(写真をクリックすると拡大できます)

大瀬崎の湾内には、春先にホンダワラが群生します。

現在はまだまばらですが、2月の時点でもホンダワラが芽吹いてきました。そのホンダワラにしっかりとつかまっているのが「ヒメイカ」です。

ヒメイカは、体から粘液状の物質を出し、その粘液で、ホンダワラのような海藻に体を固定するのだそうです。そうする事で、大きな魚からえさとして狙われることを避けるのでしょうね。

この3cmにも満たないヒメイカ。

撮影するのはちょっと大変でした。

揺れ動くホンダワラ。マクロモードを邪魔する浮遊物。何度も撮影してようやくこの一枚が撮影できました。

「死滅回遊魚(無効分散)」 西伊豆・大瀬崎の冬に耐える魚達 - 2009.03.01

2009年2月。水温12度。

もうこの水温が、伊豆の死滅回遊魚達の限界温度と思われます。

ダイビングのログを見てみると、

- 2008年10月5日 大瀬崎 気温24度 水温23度

- 2008年11月1日 大瀬崎 気温23度 水温20度

- 2008年12月29日 大瀬崎 気温14度 水温17度

- 2009年1月11日 大瀬崎 気温8度 水温17度

- 2009年1月31日 井田 気温15度 水温14度

- 2009年2月28日 大瀬崎 気温7度 水温12度

と、年明けの1月から急激に水温が下がっているのが分かります。

今年の正月は、雨が少なく比較的穏やかだった日が多いのですが、2月に入って、急激な冷え込みと冷たい雨の日が多かったのが理由かと思われます。

死滅回遊魚とは

死滅回遊魚(しめつかいゆうぎょ)とは、いったい何かというと、本来、この伊豆地方の海域には存在するはずのない魚種、海洋生物が、なんらかの理由でこの海域に運ばれ、生存可能な状態であるあいだ、定着しているという状態のことを言います。

例えば、本来は南方の暖かい海が生息域であるはずの魚類が、夏の台風の潮流に流されたり、あるいは黒潮の蛇行によって、この西伊豆の沿岸部に運ばれる事があります。

これらの魚達は、自力で自分達の生まれ故郷である、南の海に帰ることが出来ませんから、この駿河湾一帯の沿岸部に定着し、冬を越すか、越せないかのギリギリの生活をする事になります。

南方から来た死滅回遊魚のほとんどは、冬の低水温期を乗り越える事ができません。

種の存続が出来ないという意味で、「無効分散」という呼び方もされます。

ソラスズメダイ

寒さに耐えることができなかったのでしょうか。この一月ほど姿が見えなかったソラスズメダイ。

本来、温帯域で生息する彼らは、冬の西伊豆を乗り越える能力を持っているはず。

しかし、やはり冬の海は厳しいのでしょうか。

この固体は、大瀬崎湾内の、水深15m付近で横たわっていました。おそらく、この1~2日前に絶命したものと思えます。

既に死体をむさぼりに貝類が集まってきています。

寒さに堪えるクマノミ

本来、熱帯域が生息域のクマノミ(Amphiprion clarkii)。

寒さに若干強いためか、越冬する固体も良く見かけます。

しかしこの12度の海ではどうか・・・。

この写真のクマノミは、共生しているイソギンチャクの中に潜り込み、半ば放心状態。

ライトをあてても反応しません。

大丈夫か?

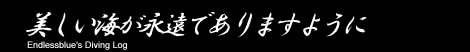

シマウミスズメ

このシマウミスズメは、死滅回遊魚ではないのですが、水温が低いせいでしょうか、イソバナに身を寄せて身動きしません。寒そうです。