ウミウシ図鑑・写真集

セスジミノウミウシ Flabellina rubrolineata - 2009.12.14

妖艶なパープルとピンクの衣装をまとった妖精。

じっと眺めていると、その妖艶な色彩としなやかな動きに見せられてしまいます。

ヒドロ虫を好んで捕食する為に、色彩は個体によって微妙に変化しますが、その艶やかな顆粒状のミノには、ヒドロ虫から抽出された毒素が蓄積されているといいます。

何がいいたいか?

"Every rose has its thorn. There's no rose without a thorn."

【使用撮影器材】

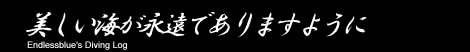

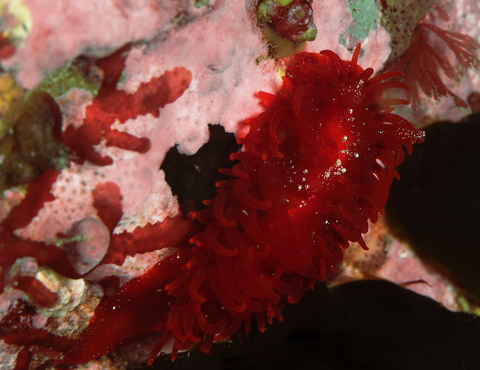

マドレラ・フェルギノーサ Madrella ferruginosa - 2009.12.12

志津川でのダイビング。

ダンゴウオ、スナビクニン、クチバシカジカなどなど・・・志津川ならではの魚たちを撮影していると、グラントスカルピン主宰の佐藤長明氏が、私のところに泳いできて肩を叩きます。

オレンジ色のSCUBAPRO CLASSICの大きなポケットからスレートを取り出し、おもむろに・・・

「ウミウシ 好き?」

と書くんです。

長明さんが、私のブログを見たことがあるかどうかは聞いた事がありませんが、(というか、つたない写真ばかりなので恥ずかしいのですが・・・)、志津川のウミウシについての話を何度もしていますから、きっと彼は、記憶のどこかに、僕がウミウシ好きなのを覚えていてくれたのでしょう。

スレートを差し出す彼に、もちろん、大きくOKサインを出しました。

そして二人で、向かった岩礁帯のその場所には・・・

なんと・・・

マドレラ・フェルギノーサ Madrella ferruginosa

マドレラ・フェルギノーサ (Madrella ferruginosa)は、ショウジョウウミウシの仲間で、ヒドロ類を食べて育つ中型のウミウシです。Terrence M. Gosliner先生の「1001 Nudibranchs: Catalogue of Indo/Pacific Sea Slugs 」の315ページにある同種の写真は、この個体とは全く似ても似つかない色をしています。これは、食べているヒドロ類の色素によって、体色が大きく変化する為と思われます。

それにしても、志津川でマドレラ・フェルギノーサ Madrella ferruginosaを観察するとは驚きました。この種のウミウシは、南アフリカ、インド、マダガスカル、ニューカレドニア、そして日本でも黒潮海域の暖かい海が生息域だと考えられています。

今日の志津川の水温は14度。

それでもこのマドレラ・フェルギノーサ Madrella ferruginosaは元気に歩き回っていましたよ。

びっくりです。

ショウジョウウミウシの仲間である事は間違いないと思うのですが、ひょっとするとMadrella ferruginosaではなくて、新しい種類なのかもしれませんね。

【使用撮影器材】

- Canon EOS 5D Mark2

- EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

- SEA&SEA MDX- PRO 5D Mark II

キヌハダウミウシ属の仲間 Gymnodoris sp. - 2009.12.12

大瀬崎先端の水深10m付近のゴロタ場には、沢山のウミウシが隠れています。

ゴロタの石を少し眺めてみると、いろいろなウミウシが生息しているのを観察する事ができます。

この個体は、ダイビングハウスマンボウのガイド、YUJI君が見つけてくれたもの。

体長が8mm程度の小さいウミウシでしたので、同定が難しいのですが、中野里枝さんが書かれた「本州のウミウシ―北海道から奄美大島まで 」の116ページにある「キヌハダウミウシ属の仲間 Gymnodoris sp.」ではないかと考えました。

いかがでしょうか。

【使用撮影器材】

- Canon EOS 5D Mark2

- EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

- SEA&SEA MDX- PRO 5D Mark II

カナメイロウミウシ と ウミウシカクレエビ Hypselodoris kaname - 2009.12.06

晩秋の大瀬崎。

台風シーズンがようやく一段落した頃、南から運ばれてきたいろいろな生物達を観察することができます。

ウミウシカクレエビもそのひとつ。

晩秋の大瀬崎の人気者となります。

多い日には10個体以上確認される事もあるようで、大きめのウミウシやナマコを見つけたら、じっと観察してみましょう。きっとウミウシカクレエビを見つけることが出来ると思います。大瀬崎に多いケースは、大きいナマコの腹の辺りか、ニシキウミウシ、ミカドウミウシなどの大型のウミウシに乗っていることが多いそうです。この日は、ダイビングハウスマンボウのYUJI君が、なんとカナメイロウミウシに乗ったウミウシカクレエビがいるという貴重な情報をくれました。

カナメイロウミウシ と ウミウシカクレエビ

早速、YUJI君のガイドでポイントへ。

カナメイロウミウシといえば、大瀬崎に通われている方なら、だいたいどの辺りに行けば見れるか想像が付くかと思います。中層を泳ぎながら距離を稼ぎ、徐々に下降しながらポイントへ近づきます。この日は、朝からとても寒かったのと、午後から天候が崩れ、雨が降り出すという予報だったためか、ダイバーがとても少ない日でした。このポイントに入っているのも我々だけの様子です。

水深36m。水温19度。

水底は誰もいないためかとても澄み切っています。

いました、いました・・・カナメイロウミウシ(Hypselodoris kaname)。

しかもペアです。

そして、目的のウミウシカクレエビ(Periclimenes imperator)もちゃんとウミウシに乗ってます。

前回観察したウミウシカクレエビよりも一回り大き目のようです。

カナメイロウミウシの色合いと、ウミウシカクレエビの色合いがそっくりですよね。

とても綺麗です。

ニシキウミウシやミカドウミウシよりも、色合いや大きさがマッチしているのか、カナメイロウミウシと一緒にいると、とても絵になりますよね。

【使用器材】

- Canon EOS 5D Mark2

- EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

- SEA&SEA MDX- PRO 5D Mark II