ウミウシ図鑑・写真集

エムラミノウミウシ Hermissenda crassicornis - 2010.01.23

エムラミノウミウシの眉間の文様。

一文字の刀傷のように見える。

しかし、この一文字を見るとなぜか、東ローマ帝国十字軍のイメージが浮かび上がる。

オレンジにブラウンで縁取られた文様は実に美しく、気高い。

十字軍は良くも悪くも世界史に多大な影響を与えたが、その多くはキリスト教の教義の名における政治的な制圧活動だった。

エムラミノウミウシはそんな人間のおろかな歴史には関係がないが、ここ明鐘の海で見たエムラミノウミウシの気高さは、1000年前の血気に満ちた若者が正義感に燃えていざ旅立とうとする、十字軍に志願する若者たちの気迫を重い起こさせる。実際の十字軍は、そんな気高き印象とは裏腹に略奪と陵辱、虐殺の群集だったようだが、人間のそんなおろかさとは別に、エムラミノウミウシが纏っている勇者の鎧は美しく輝いていた。

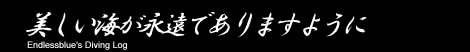

クロシタナシウミウシ Dendrodoris nigra - 2010.01.20

大瀬崎湾内では思いも寄らない場所に生物が生息している。

何もない砂地の海底をライトを当てながら、くまなく、それこそ眼を皿のようにして生物を探す。

30cm四方の空間をじっくりとトレースしながら探索するのだ。

2月も近づいてくるとフクロノリやその他の海藻類が芽吹きだし、何もないと思った海底も良く見るとグリーンに彩られつつあるのが分かるはずだ。

僕はいつも、こうして生物を探すときには、頭の中で音楽を感じている。

この日は、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18。

チェコ・ナショナル交響楽団、ケマル・ゲキチの流れるようでかつ冷酷で正確なピアノ演奏が、終始、頭の中を流れていた。

リボル・ペシェク(Libor Pesek)の指揮するこの演奏は、従来のピアノ優先の協奏曲スタイルを脱却。

まさに協奏曲という古いようで新しい、未知のハーモニーを描いてみせる。

調子のいいときのダイビングでは、いつも第一楽章のフォルテッシモが強烈なドーパミン効果をもたらし、僕の中枢神経を陶酔させるのだ。クロアチア出身のピアニスト、ケマル・ゲキチのピアノの響きは、これまでの、どんなピアニストよりも透明な音を奏でる。ショパンの演奏では第一人者だが、ラフマニノフを弾かせれば現代では右に出るものがいない。いつも黒いベルベット地のジャケットを着て、長い髪をポニーテールのように束ねた姿が特徴的だ。悔しいくらいに強烈で妖艶なオーラを放つ男前のピアニストである。

この日、大瀬崎の湾内でラフマニノフを歌いながら見つけたウミウシが、このクロシタナシウミウシ。

真っ黒でマットな色調がベルベットを思い出させる。

やがて第二楽章が流れ始めると、それは宙に浮かび、重厚なグランドピアノの存在が突然消え去り、煌めく星くずのような旋律が確かな実態感を伴いながら輝き始めるのである。

第二楽章最後の分散和音の響きが消えるか消えないかのタイミングで、第三楽章が始まった。

木管とピアノソロの掛け合い。

世界中の誰よりも正確で美しく装飾音を奏でるケマル・ゲキチのそれは、実はしなやかでありながら力強い打鍵に支えられているのだ。

チェロが主題を奏でると、オーボエとピアノがもつれ合うように、呼びかける。

小さなシンバルの合図で第二主題が展開される。

金管が脳天を貫くような鋭さで煌めいた瞬間、海には流れが生じ、恥らうほどの透明さで僕を虜にしたはずが、一瞬にして淀みはじめるのだ。

うねりと躍動感。

押し寄せる波とざわめきの水泡。

まるで、これが本当の姿であると主張するかのように混沌とした流れと濁りが身を包む。

聞きなれた第一主題は既に過去のメッセージ。

転調を重ね、弾ける様なトリルで結ばれながら深みをさかのぼっていくと、そこはもう光だけが眩く、大いなる生命の懐に導かれている。

いつの間にかピアノはオーケストレーションの中に溶け込み、音の渦となって一気に、そう、まさしく一気に昇華するのだ。

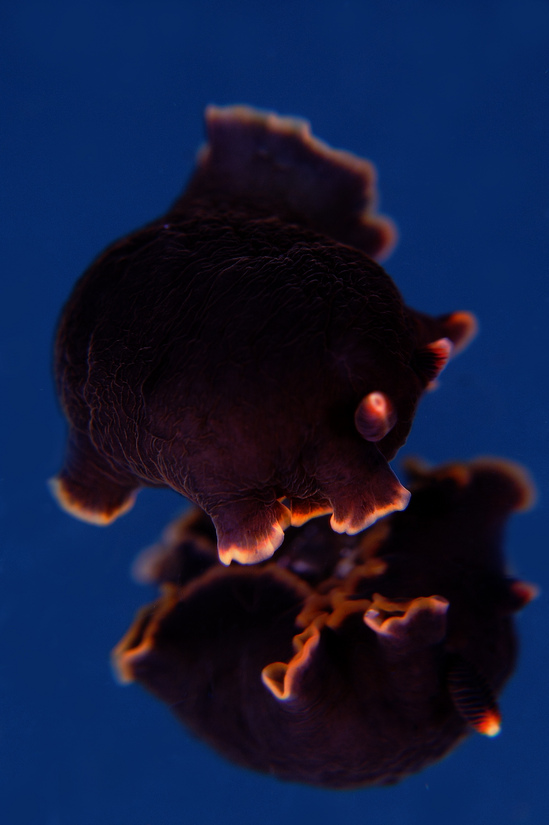

イソウミウシ属の一種 Rostanga sp. - 2010.01.16

志津川の海で発見できるウミウシはちょっと面白い。

どう面白いかというと、なぜか皆、大型なのである。

小型のウミウシが見つけられないでいるだけなのだと思うのだが、発見できるウミウシは小さくても4cm。

大きいものでは10cm近いものも見る。

このイソウミウシの一種は、キイロクシエラウミウシではないかと思ったのだが、どうだろう?

キイロクシエラウミウシもこの写真のように被覆状カイメンを捕食するのだが、名前の通りの櫛状の鰓がこの固体には見られない。

なので、同じドーリス系のウミウシの仲間で、イソウミウシが一番近いのではないかと思った。

このウミウシも志津川の芳醇な海で育って、4cm近くの大型であった。

シロウミウシ Chromodoris orientalis - 2010.01.09

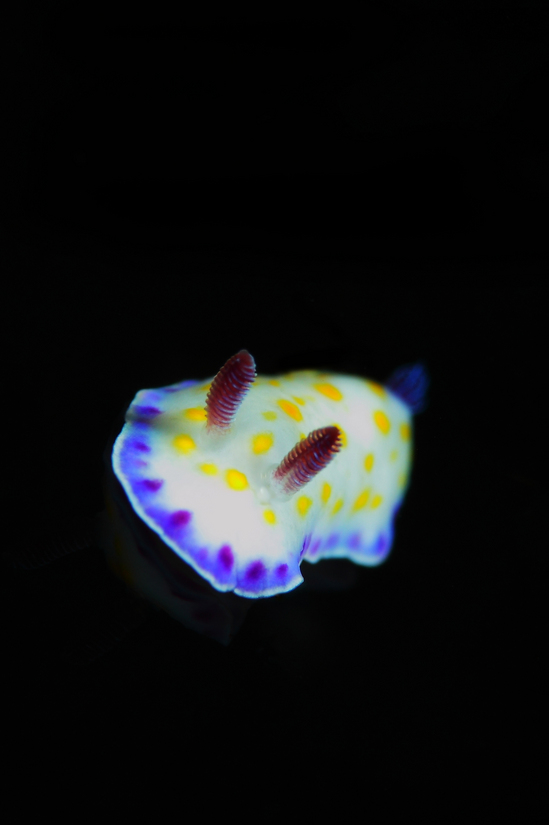

生きている海の妖精 - 2010.01.07

「生きている海の妖精」とはよく言ったものです。

ウミウシのこの美しさ、艶やかさはいったい何の目的のためにうまれてきたのでしょうか。自然界の生物のほとんどは、姿や形、色彩や行動の全てに理由があり、進化をしてきた結果、そのような状態になっていると考えられています。しかし、ウミウシはとても種類が多く、確かに保護色的な色合いのものもいます。さらに、毒々しい色合いをしていて、天敵から身を守ろうとするものもいます。ところが、大部分のウミウシは、そのどちらに合致するとも思えず、われわれ人間が見て美しいと感じるためだけのデザイン、色彩をしているかのような気持ちにさせられます。

いつの時代か、人間が自由に海に潜れるようになり、そして自分たちを発見して美しいと感じてもらえるように進化してきたのだ・・・と、メッセージを送っているような気がします。そして、ウミウシに興味を持った人間は、海のすばらしさを感じるようになり、自然を大切にする、しいては地球環境を大切にする心持始める・・・そう願って、彼らは進化してきたのではないかと。まあ、想像でしかないのですが、そんな風に感じてしまうのです。

生きている海の妖精は、われわれ人間に対して、地球環境の大切さを伝えるために生まれた、使徒なのかもしれません。