ウミウシ図鑑・写真集

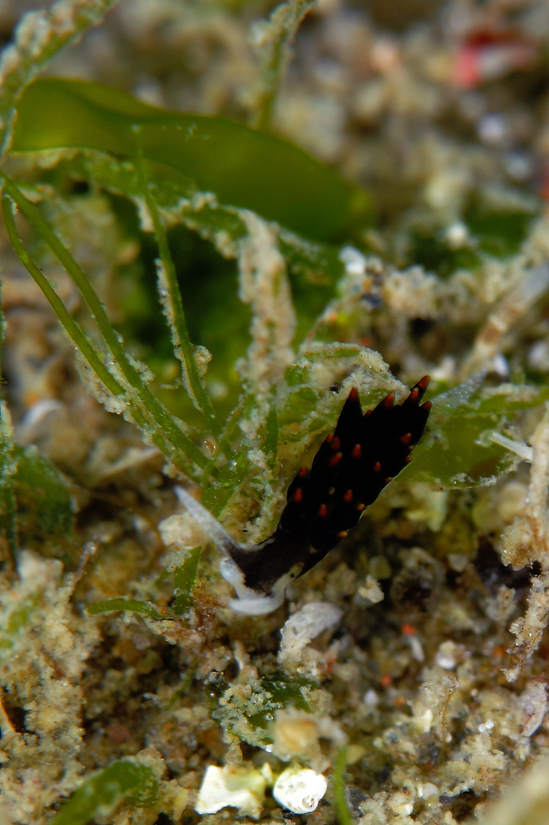

ニシキツバメガイ Chelidonura hirundinina - 2010.02.01

先日報告したアユカワウミコチョウに引き続き、明鐘岬の特殊性を裏付ける生物がこれ。

ニシキツバメガイである。

アユカワウミコチョウが発見された場所からごく近くで、明鐘パロパロアクアティックのスーパーガイド「AKEMIさん」が発見した。

狂喜乱舞とはこのことで、この1本のダイビングでアユカワ+ニシキツバメの両横綱をGETしてしまったのである。

「INDO-PACIFIC NUDIBRANCHS AND SEA SLUGS (Terrence M. Gosliner, David W. Behrens, and Angel Valdes)」のP46に解説が書かれているが、顔の正面に「T-shaped Marking」があることが特徴となっている。

別のカットから切り出したニシキツバメガイのT-shaped marking。

髭が生えている・・・

プランクトンの幼生が目の前にいるが、はたして食べるのだろうか?

ちなみにこのニシキツバメガイ。体長は4mmほどの大きさである。

とてもじゃないが、水中でこんなに大きな画像を観察することはできない。

アユカワウミコチョウ Siphopteron fuscum - 2010.01.31

憧れのアユカワウミコチョウ(Siphopteron fuscum)にようやくめぐり合うことができた。

この日の明鐘岬は、気温も高く水温も13~14度と、とても安定していた。

先週、ゴマ粒よりも小さなアユカワウミコチョウが発見されたのに、残念ながら僕は先にエクジットしてしまった後であり、その姿を見ることができなかったのだ。あまりに残念であったので、今週もこの地にやってきた。明鐘のパロパロアクアティックさんで、1mm単位のウミウシをこの大海原から見つけ出すことができるスーパーガイド「AKEMIさん」にお願いし、アユカワウミコチョウ探索が始まった。

水深10m。

潜水時間90分。

スーパーガイドと共に私と、もう一人のウミウシ好きなダイバー3名で虱潰しに探していく。

折りしもこの日は、某国営放送の水中カメラマン数名が、新しい装置の試験のために一緒に潜っていた。湾内中央で彼らがテスト撮影をしているのを遠眼で見ながら探索が続いた。もう、寒さが限界に達した頃、彼女の合図が海中を響き渡ったのだ。

見事!

アユカワウミコチョウである。

先週発見されたものより、一回り大きく、ゴマ粒大の固体である。EF100mm F2.8Lマクロ IS USMにクローズアップレンズを3枚重ね、撮影した映像をトリミングしてようやくこのカットになった。

ちなみにご存じない方のために簡単に解説をすると、このアユカワウミコチョウは、頭楯(ブドウガイ)目 ( CEPHALASPIDEA )・キセワタ上科 ( PHILINOIDEA )・ウミコチョウ科 ( GASTROPTERIDAE )・キマダラウミコチョウ属 ( Siphopteron )に属するウミウシである。世界的に有名なラドマン博士のサイト「SEA SLUG FORUM」によると、日本での発見例しか登録されていない固有種である。さらに、ウミウシ図鑑.comを見ても分かるように南方系のウミウシであり、関東地方ではこの明鐘以外での発見例は報告されていない。それほど貴重で、かつ見てお分かりの通りとても美しいウミウシなのである。

明鐘でアユカワウミコチョウが発見されるようになったのは、ついこの1~2年のことだという。1月~2月下旬に発見されることが多く、発見される固体が徐々に大きく成長していること、発見される場所がいつも似通った特定のエリアであることを鑑みると、確実にこの地で繁殖~生育していると判断できそうである。

明鐘岬で潜るダイバーは、多くても日に10名程度である。毎日数百人単位でダイバーが訪れる大瀬崎でも発見例を聞いたことがない。沖縄~九州南部の地に赴けばコンスタントに見ることができるのだろうと思うのだが、この東京湾湾口部に位置する明鐘岬で観察できるということが驚きであり、ここ東京湾の不思議さをますます興味深いものにしている。

写真に撮影することはできなかったが、運良くこのアユカワウミコチョウが水中を遊泳する姿を見ることもできた。その姿は、ハダカカメガイ(クリオネ)のように翼足(pteropods)をパタパタとはためかせて浮遊するもので、とても可愛らしいものであった。

イナバミノウミウシ Eubranchus inabai - 2010.01.30

アリモウミウシ Ercolania boodleae - 2010.01.30

明鐘の湾内、ガイドロープ横に何の変哲もない小石が落ちていた。

パロパロアクアティックのスパーガイドウーマンことAKEMIさんが見つけてくれたこいつは、ゴマ粒ほどの大きさ。

まず、一般のダイバーではそれが生物であるということは認識できないであろう。

彼女が指差すその先の黒い「点」に焦点をあわせたつもりでシャッターを切る。

全てが勘に頼るしかない。

なぜなら、僕にはその黒いゴマ粒がいったい何なのか見えないのだ。

真剣に海の中にルーペを持ち込もうと思った。

こちらはすぐそばにいた、幼生。

まだアリモらしい赤い紋様が見えていない。

ヒメクロモウミウシにも似ているが、真偽は定かではない。

周辺に砂粒のように見える砂地は、実は泥である。

このウミウシの生物がいかに小さいか感じていただけるだろうか。