ウミウシ図鑑・写真集

大瀬崎のウミウシ - 2010.01.02

年末が近づき、水温が急に下がり始めました。1週間前までは平均水温が18~20度だったのですが、この日は、15度~18度。一気に3度近く下がった事になります。水温が下がり始めるとウミウシシーズンの到来です。この日、大瀬崎でのダイビングで観察したウミウシをご紹介しましょう。

セスジミノウミウシ Flabellina rubrolineata

ミノの色がオレンジ色に染まった美しいセスジミノウミウシです。ミノの部分の色は、食べたものの色素によって変化します。この個体は、体長が2cmくらいでした。

このセスジミノウミウシはさらに小さく、1cm程度でしょうか。どうも、この日はセスジミノウミウシにとって快適な日だったようで、たくさん発見する事ができました。

フウセンウミウシ Notarchus indicus

まん丸に丸まってぷかぷかと漂ってしまう面白いウミウシです。まさに、名前通り「フウセン」ですね。黒くてチッチャな眼が見えます。

コミドリリュウグウウミウシ Tambja amakusana

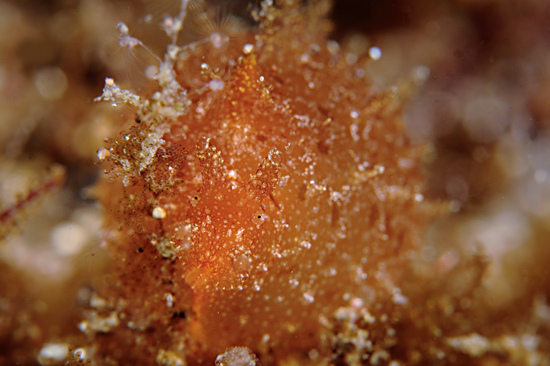

ようやくコミドリリュウグウウミウシが出没するシーズンになりました。この個体は10mm以下のとても小さな個体なのですが、大瀬崎のコミドリリュウグウウミウシは写真のようにオレンジ色をしたものが多いようです。グリーンやブルーがかったコミドリリュウグウウミウシは、大瀬崎ではまだ見たことがありません。

ようやくコミドリリュウグウウミウシが出没するシーズンになりました。この個体は10mm以下のとても小さな個体なのですが、大瀬崎のコミドリリュウグウウミウシは写真のようにオレンジ色をしたものが多いようです。グリーンやブルーがかったコミドリリュウグウウミウシは、大瀬崎ではまだ見たことがありません。

チャイロミドリガイ Elysia sp.

非常に小さい、4mmほどの個体。名前は定かではないのですが、体表の白い斑紋がはっきりしてくるとチャイロミドリガイ(Elysia sp.)といえるのではないかと思うのですが・・・いかがでしょうか。

ツヅレウミウシ Discodoris lilacina

今回初めて見たツヅレウミウシ(Discodoris lilacina)です。体長は3cm程度。非常に地味な色合いのウミウシで、触覚を立てるまではウミウシだとは気がつきませんでした。じっくり時間をかけて、観察していて良かったです。

ビワガタナメクジ Dolabrifera dolabrifera

このビワガタナメクジ(Dolabrifera dolabrifera)も今回初めて見ることができました。ナメクジ・・・なんて名前がつけられていますが、アメフラシの仲間です。このビワガタナメクジもとても地味な色合いですよね。

マンリョウウミウシ Hoplodoris armata

これも地味系の代表格、マンリョウウミウシ(Hoplodoris armata)です。健康サンダルなんてあだ名がついちゃって、ちょっとかわいそうかな・・・いやいや、愛称ですよね。

いろいろ、イロミノウミウシ Spurilla neapolitana - 2010.01.02

白と黒 - 2009.12.29

友人と水中写真家の巨匠であるDavid Doubilet (デビッド・デュビレ氏)について話し合っていた。デビッド・デュビレ氏の衝撃的な写真は、NATIONAL GEOGRAPHIC誌などで多く目にし、我々にたくさんの刺激と感動を与えてくれる。そのデビッド・デュビレ氏がウミウシを撮影した写真を見て、試しにやってみようと考え、そして実行してみた。色々な事が勉強になった実験だった。