エビ・カニ写真集

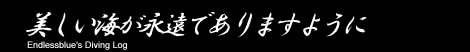

ゼブラガニ Zebrida adamsii - 2009.12.07

大瀬崎にイイジマフクロウニは沢山いるのですが、なぜか、このゼブラガニを発見する確率は、先端ポイントがダントツに多い気がします。厳密な統計を取ったわけではないので、単に気がするだけなのです。

イイジマフクロウニを観察する時は、その猛毒の棘に気をつけながらはげている部分を見つめたり、指示棒で裏返してみたりとするのですが、どうも、先端ポイントでイイジマフクロウニを探している時には、このゼブラガニが発見される事が多いような気がします。

ちなみに、いつの日か、コールマンズシュリンプ(Periclimenes colemani)が見つからないかと思ってはいるのですが、ゼブラガニしかみつかりません。

このゼブラガニは、イイジマフクロウニの棘を一本、一本、むしるように食べてしまう、寄生タイプの蟹です。ですから、このゼブラガニがいると、イイジマフクロウニに10円ハゲのような毟られた痕が残るので一目瞭然なのです。上の写真を良く見ると、ゼブラガニの上側が、芝刈りで刈り取られたようにはげてますでしょ?これが、ゼブラガニが貪り食べた痕なんです。

ムラサキゴカクガニ Echinoecus pentagonus

こちらは、イイジマフクロウニではなく、ムラサキウニについているムラサキゴカクガニ(Echinoecus pentagonus)らしい個体。

あまりに小さいので同定できないのですが、たぶんムラサキゴカクガニではないかと・・・。

ムラサキウニは寿司ネタの中でも特別高級。

こうして見ても、おいしそうには見えませんけどね。

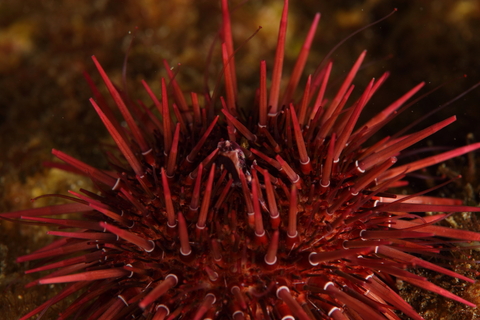

カナメイロウミウシ と ウミウシカクレエビ Hypselodoris kaname - 2009.12.06

晩秋の大瀬崎。

台風シーズンがようやく一段落した頃、南から運ばれてきたいろいろな生物達を観察することができます。

ウミウシカクレエビもそのひとつ。

晩秋の大瀬崎の人気者となります。

多い日には10個体以上確認される事もあるようで、大きめのウミウシやナマコを見つけたら、じっと観察してみましょう。きっとウミウシカクレエビを見つけることが出来ると思います。大瀬崎に多いケースは、大きいナマコの腹の辺りか、ニシキウミウシ、ミカドウミウシなどの大型のウミウシに乗っていることが多いそうです。この日は、ダイビングハウスマンボウのYUJI君が、なんとカナメイロウミウシに乗ったウミウシカクレエビがいるという貴重な情報をくれました。

カナメイロウミウシ と ウミウシカクレエビ

早速、YUJI君のガイドでポイントへ。

カナメイロウミウシといえば、大瀬崎に通われている方なら、だいたいどの辺りに行けば見れるか想像が付くかと思います。中層を泳ぎながら距離を稼ぎ、徐々に下降しながらポイントへ近づきます。この日は、朝からとても寒かったのと、午後から天候が崩れ、雨が降り出すという予報だったためか、ダイバーがとても少ない日でした。このポイントに入っているのも我々だけの様子です。

水深36m。水温19度。

水底は誰もいないためかとても澄み切っています。

いました、いました・・・カナメイロウミウシ(Hypselodoris kaname)。

しかもペアです。

そして、目的のウミウシカクレエビ(Periclimenes imperator)もちゃんとウミウシに乗ってます。

前回観察したウミウシカクレエビよりも一回り大き目のようです。

カナメイロウミウシの色合いと、ウミウシカクレエビの色合いがそっくりですよね。

とても綺麗です。

ニシキウミウシやミカドウミウシよりも、色合いや大きさがマッチしているのか、カナメイロウミウシと一緒にいると、とても絵になりますよね。

【使用器材】

- Canon EOS 5D Mark2

- EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

- SEA&SEA MDX- PRO 5D Mark II

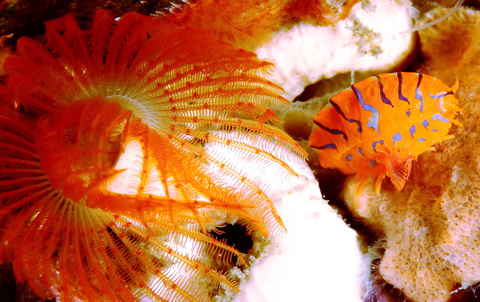

テングヨコエビの一種 Pleustidae gen sp. - 2009.12.05

マクロにはまってくると、必ず興味を持つのが、このヨコエビの一種。

テングヨコエビの一種 (Pleustidae gen sp.)

オレンジ色のボディにメタリックブルーのライン。

ビビッドな奴!

ちょうど後ろ側に、同じオレンジ色のケヤリが咲いて最高のシチュエーションです。

ここで、再度、グラントスカルピン佐藤長明氏の奥様=なみこさんの、またも、水中レクチャー&オリジナル手話がスタート。

ふわ~っ、ふわ~っのケヤリ合図。

(これは、先ほどのスナビクニンで覚えたのですぐに理解できた)

そして次の手話は、おなかが丸く出ている様子をレクチャーしています。

「・・・?」

分からん・・・。

ファインダーを覗いたら・・・なるほど!

良く見たら、おなかにもう一匹のヨコエビが・・・。

子供なんでしょうか?

それとも、もしかしたらペアなんじゃないでしょうか?

だって、模様もはっきりしているし、子供が一匹だけというのも不自然ですよね。

もしかしたら、交接中????