大瀬崎ダイビング

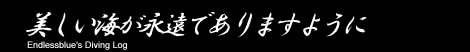

魚の眼 - 2010.01.27

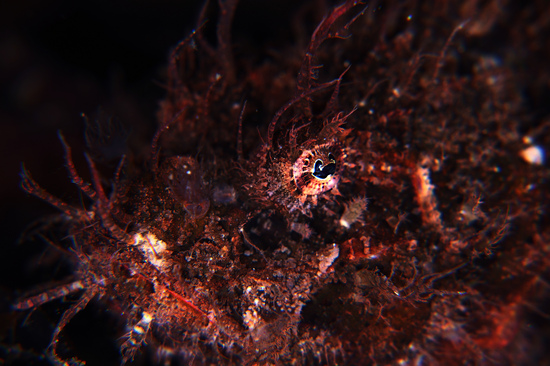

伊豆の死滅回遊魚 チョウハン Chaetodon lunula - 2010.01.23

水温13度はさすがに冷たかろう。

ハワイやインド洋を主たる棲家とするチョウチョウウオの仲間「チョウハン」の幼魚である。

本来は身体の上半身が真っ黒から、黄色に変化していくのだが、この子はまだ黄色くなりかかった若魚である。

見て分かるように、せっかく黄色がかって大人びてきたというのに、茶色くくすんでしまった。

よっぽど寒いのだろう。

まだ水温の高い秋に発見できても、すばやく泳ぐのでなかなか撮影できないのだが、皮肉にもこうして弱弱しくなった姿を撮影することになろうとは。

どうにか生き延びて欲しいと願うのだが、それもまた虚しい願いか・・・。

伊豆の冬は美しい海の色とは裏腹に、魚たちにとってはやはり厳しい試練の冬なのである。

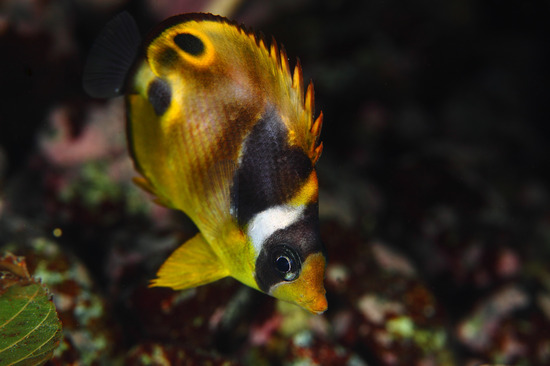

コシオリエビの仲間 Galatheidea sp. - 2010.01.22

コシオリエビの仲間をナイトダイビングで発見した。

とても臆病なコシオリエビは、もちろん夜でなければなかなか見つけられないし、見つけることができてもライトを当てるとすぐに奥に引っ込んでしまう。しかしその愛嬌のある姿は、とてもフォトジェニック。音楽で言えばシューベルトのピアノソナタといった雰囲気。

厳格で、控えめでそれでいて愛嬌があってかわいい。

だが容易に聴きこなす事はできず、楽譜の流れや主題と変奏の意味を深く理解しなければ楽しむことができない楽曲だ。

そんな雰囲気が、このコシオリエビのイメージとぴったりに感じてしまう。

砂を巻き上げないように浮力を保ったまま撮影したが、3カット目には既にその姿はなかった。

やはり彼はシューベルトだな・・・

じっくり聴くことができなくてもまあいいか・・・そんな感じにさせられる。

大瀬崎 先端の水深50mオーバー。

久しぶりの大深度。正確な水深はここでは書くのをやめておこう。

50mオーバーの水深に潜るのは、なんと20年前のトラック(現在のチューク)以来だろうか。

大深度ダイビングには、ちょっと不安を感じるトラウマがある。56mの水深で流れに逆らって泳いだことがあるのだが、あの時はまだ経験本数も100本少しで、何がなんだか分からないまま、ただひたすら水面を目指して泳いだ記憶がある。今考えればよくも減圧症を引き起こさなかったものだ。ダイビングコンピュータなんて誰も持っていない、というか、発売されていたのかな?そんな時代だったから、誰もがダイブテーブルを水中で読むか、頭の中の記憶だけを頼りに時計と深度計を見比べていたものだ。それに比べれば、とても便利な時代になった。ダイブテーブルの引き方なんて覚えていなくても、全てコンピュータがやってくれる時代になったのだ。

実は、この日、朝から先端の深場を狙おうという計画をしていて、とても楽しみだったのだ。20代に経験した恐怖感を克服する勇気はあったのだが、もしものときの体力には自信がなかった。それでも楽しみだったのは、4桁の経験本数を積み重ねて、幾分リスク判断ができるようになったことと、何よりも大瀬崎のハナダイの美しさに惚れ込んでしまったからなのだ。

50mを超えればミナミハナダイの群れに合えるかもしれない。朝からウキウキしながら14リッタータンクをBCにセットしていた。先端ポイントからのエントリーは楽チンだが、時として流れがあり、トラウマが蘇ってくることもある。でもこの日は全く流れもなく、エントリーから数分後には、目的の場所にたどり着くことができた。伊豆海洋公園のブリマチで深く潜ったとき、あれは46mだったが、真っ暗闇だった記憶がある。パラオでそれこそ振り切れんばかりの水深に潜ったときは、逆にどこまでも真昼の陽光を感じることができた。今日の冬の大瀬崎では、透き通った冷たいブルーの光の矢が海底深くまで真直線に突き刺しているかのようだ。

思ったとおりミナミハナダイが混ざった小さな群れに出会うことができた。しかし、速い。ミナミハナダイは体長が4~5cmと小さい上に移動が速い。同じ場所にホバーリングするキンギョハナダイや、以外にのんびり屋のサクラダイとは訳が違う。ファインダーで捕らえたと思った瞬間、既に画角から抜け出している。これは以外に厄介だぞ・・・そう思いながらようやく数カットの手応えを感じた。(後からこうして見てみると全然撮れていないが・・・)

あっという間に時間が過ぎ去り、既にコンピュータはDECOの点滅。酔いが始まったのか、幾分呼吸が遅くなってきているようだ。もうこの位にして上がろう・・・そう思ったとき、ナガハナダイが挨拶に来てくれた。

なんとも美しい天女の降臨。

大瀬崎のハナダイは特に美しい。

東伊豆で見るハナダイと比較して、色濃く輝いて見えるのはなぜなんだろう。

東伊豆では青物・・・タカベやアジ、イナダが美しいと思う。

そうか、太陽が差し込む角度が違うのかな?

そんな事を考えながら浮上を始めた。

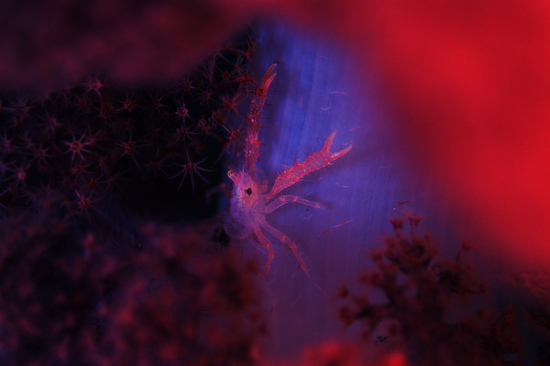

ソメンヤドカリに着く「カクレエビ亜科の一種」 Palaemonidae sp. - 2010.01.21

大瀬崎でのナイトダイビングでは時として予期せぬ生物に出会ったりする。

エントリーしてまだ数分も立たないうちにハリセンボンの大群に囲まれるかと思いきや、今度は巨大なソメンヤドカリ。

ハンドボールの球ほどの大きさがあるのではないかと思える大きなソメンヤドカリが目の前を横切った。

「!?」

何かが光った?

その正体がこれであった。

まだ標準和名がないカクレエビの仲間である。

とても珍しい生物だとガイドのY君に聞かされ有頂天。

肝心の写真はいまいちだったが、突然の掘り出し物に喜んだ。

それにしてもこのカクレエビ。

ソメンヤドカリに乗っていったいどこまで行くのか?

真っ暗な暗闇の砂地をかなりのスピードで移動する様は、「ハウルの動く城」を思い出させた。

ソメンヤドカリに着くイソギンチャクは、カルシファーか・・・。