大瀬崎ダイビング

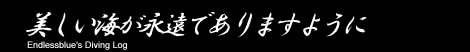

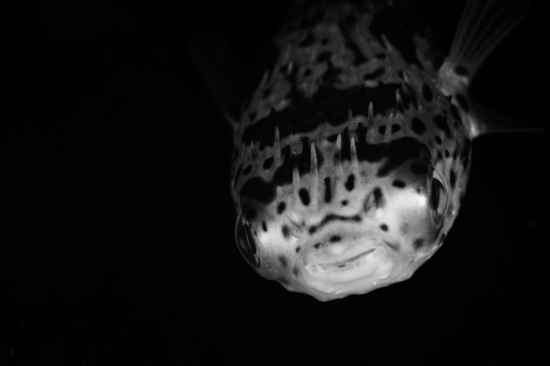

うっかりカサゴ Sebastiscus marmoratus - 2010.01.21

トゲモミジガイ Astropecten polyacanthus - 2010.01.21

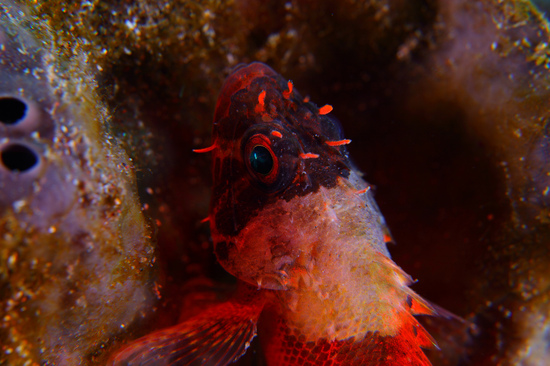

クロシタナシウミウシ Dendrodoris nigra - 2010.01.20

大瀬崎湾内では思いも寄らない場所に生物が生息している。

何もない砂地の海底をライトを当てながら、くまなく、それこそ眼を皿のようにして生物を探す。

30cm四方の空間をじっくりとトレースしながら探索するのだ。

2月も近づいてくるとフクロノリやその他の海藻類が芽吹きだし、何もないと思った海底も良く見るとグリーンに彩られつつあるのが分かるはずだ。

僕はいつも、こうして生物を探すときには、頭の中で音楽を感じている。

この日は、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18。

チェコ・ナショナル交響楽団、ケマル・ゲキチの流れるようでかつ冷酷で正確なピアノ演奏が、終始、頭の中を流れていた。

リボル・ペシェク(Libor Pesek)の指揮するこの演奏は、従来のピアノ優先の協奏曲スタイルを脱却。

まさに協奏曲という古いようで新しい、未知のハーモニーを描いてみせる。

調子のいいときのダイビングでは、いつも第一楽章のフォルテッシモが強烈なドーパミン効果をもたらし、僕の中枢神経を陶酔させるのだ。クロアチア出身のピアニスト、ケマル・ゲキチのピアノの響きは、これまでの、どんなピアニストよりも透明な音を奏でる。ショパンの演奏では第一人者だが、ラフマニノフを弾かせれば現代では右に出るものがいない。いつも黒いベルベット地のジャケットを着て、長い髪をポニーテールのように束ねた姿が特徴的だ。悔しいくらいに強烈で妖艶なオーラを放つ男前のピアニストである。

この日、大瀬崎の湾内でラフマニノフを歌いながら見つけたウミウシが、このクロシタナシウミウシ。

真っ黒でマットな色調がベルベットを思い出させる。

やがて第二楽章が流れ始めると、それは宙に浮かび、重厚なグランドピアノの存在が突然消え去り、煌めく星くずのような旋律が確かな実態感を伴いながら輝き始めるのである。

第二楽章最後の分散和音の響きが消えるか消えないかのタイミングで、第三楽章が始まった。

木管とピアノソロの掛け合い。

世界中の誰よりも正確で美しく装飾音を奏でるケマル・ゲキチのそれは、実はしなやかでありながら力強い打鍵に支えられているのだ。

チェロが主題を奏でると、オーボエとピアノがもつれ合うように、呼びかける。

小さなシンバルの合図で第二主題が展開される。

金管が脳天を貫くような鋭さで煌めいた瞬間、海には流れが生じ、恥らうほどの透明さで僕を虜にしたはずが、一瞬にして淀みはじめるのだ。

うねりと躍動感。

押し寄せる波とざわめきの水泡。

まるで、これが本当の姿であると主張するかのように混沌とした流れと濁りが身を包む。

聞きなれた第一主題は既に過去のメッセージ。

転調を重ね、弾ける様なトリルで結ばれながら深みをさかのぼっていくと、そこはもう光だけが眩く、大いなる生命の懐に導かれている。

いつの間にかピアノはオーケストレーションの中に溶け込み、音の渦となって一気に、そう、まさしく一気に昇華するのだ。

ムナテンベラ Halichoeres melanochir - 2010.01.19

水温13度の伊豆大瀬崎。

死滅回遊魚と呼ばれる魚たちにとって、運命のその日がやってくる。

このムナテンベラは、大瀬崎では数年に一度、黒潮に乗って現れる季節来遊魚だそうだ。

この写真の固体は昨年の秋に台風によって南から運ばれてこの地にやってきたもの。

勢い良く泳ぎ回る元気はもう既になく、身体を丸めてしまい、胸鰭だけで一生懸命浮力を保とうとしている。

岩の隙間の奥深くに入り込んでしまっているので、撮影が難しかった。

ところが、フォーカスライトで照らしてあげると、なんとこっちに振り向くではないか。

なぜ身体が痛いのか、自分の身に起こっている現象すら理解できないであろう彼が、その意味を教えて欲しいかのように見つめる。

「もうすぐ楽になれるよ、君の命は永遠だよ・・・」と心でつぶやいても何も通じない。

そして、こうして彼の写真を見ながらブログを書いている。

何人かの人が、きっとこの記事を読んでくれるだろう。

そして、その時にはもう既に、彼はいないかもしれない。

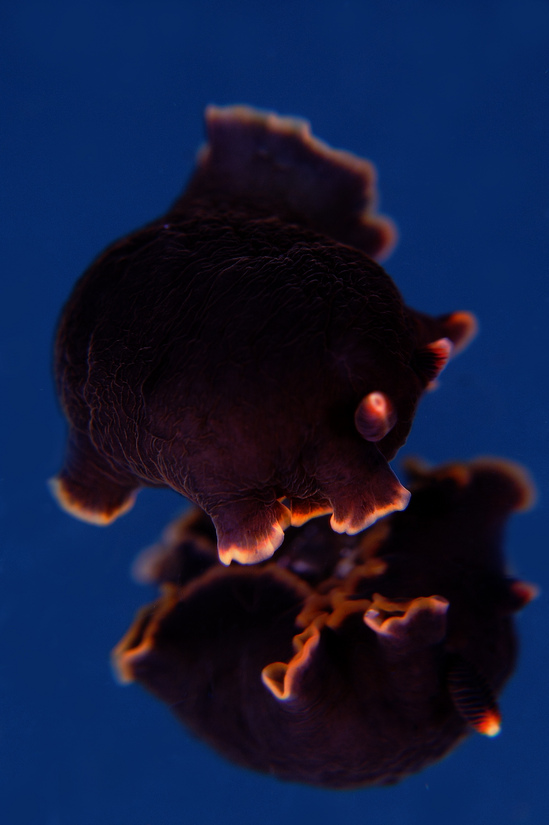

ハリセンボンの大量発生 Diodon holocanthus - 2010.01.18

真冬の様相の大瀬崎。

日中、湾内でのダイビングで一匹のハリセンボンの死骸を発見した。

ハリセンボンはもともと南方系の魚であるため、当然冬の伊豆では生息することができない死滅回遊魚である。

この日の大瀬崎の水温は、13~14度。

先年の秋に台風とともに流されてきた季節来遊魚の多くが、生命機能を維持することができず、蝋燭の火が消えるように静かに姿を消していくシーズンである。ダイバーに人気が高いハリセンボンも、この寒さでは耐えることができなかったのだろう・・・愛嬌のある顔つきや目つきの面影もない屍骸に、何とも言えない寂しさを感じ、このカットを撮影した。

ところがである。

その日の夜、ナイトダイビングに行こうと、大瀬崎湾内のマンボウ桟橋でエントリーした。

そこで信じられないような光景を眼にしたのだった。

それは、水面に夥しいほどの数のハリセンボンが群れる様子であった。

数十、いや、数百のハリセンボンが塊となって波打ち際に押し寄せてくるのである。

産卵活動でも始めるのか?

いや、どの固体も体長が10cmにも満たない、未成熟な固体である。

まさに大量発生によって異常繁殖した群れが、どういう理由なのかこの大瀬崎に流れ着いたのだ。

ハリセンボンの群れにライトを向けると、真っ白な腹の部分が、幾重にも重なって光る。

その様子は、異様であり、光が届くどこまでも先まで群れが続いているようであった。

そして、光に気がつくと、一斉にライトに向かって泳いでくる。

あっという間にハリセンボンに囲まれてしまうほどである。

大光量のビデオライトをつけたハイビジョンカメラを構えていたら、きっと数分で、ライトの前はハリセンボンに埋め尽くされたのではないだろうか?

水産事情に詳しい方にお聞きすると、今年はハリセンボンの大量発生による漁業被害が多発しており、先日も川奈漁港で4トンものハリセンボンが定置網に入り込み大きな被害をもたらしたのだという。ハリセンボンは南シナ海や東シナ海で生まれ、黒潮や対馬海流に乗って日本列島を北上してくる。夏の暖かい水温の時期には、沿岸部に寄り付き、我々ダイバーの目を楽しませてくれるのだが、15度がぎりぎりの水温らしく、15度を割り込むと死滅してしまうのである。

しかし、成魚になったハリセンボンならまだしも、5~10cm程度の未成熟なハリセンボンが、どうして大量発生し、そして大量に流されてくるのか。そのなぞはまだ解かれていないのだという。

寒さに耐えながら集団で寄り添いながらも、大瀬崎の旅館街のライトに釣られて波打ち際に寄ってきたのだろう。そしてダイビングライトが照らす一筋の光を頼りに集まってくる姿は、すでに寒さで意識がない中で、なんとか生き延びようとする必死の行動であったのだろうか。