大瀬崎ダイビング

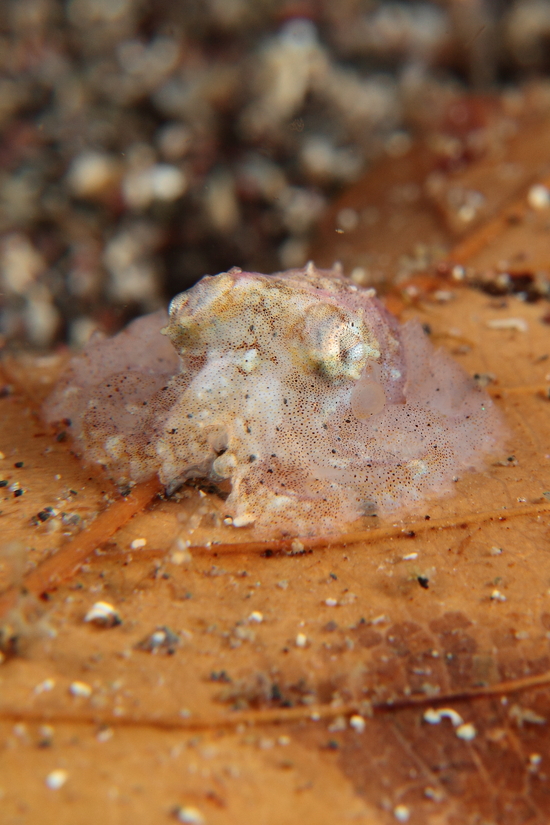

いろいろ、イロミノウミウシ Spurilla neapolitana - 2010.01.02

大瀬崎のキモカワユス海洋生物 - 2010.01.01

大瀬崎で観察した面白い生物達です。

見ていて飽きない生物ばかりですね。

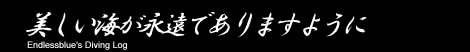

スケロクウミタケハゼ Pleurosicya boldinghi

ウミトサカをじっくり探すと、必ずこのスケロクウミタケハゼ(Pleurosicya boldinghi)がちょこまかと顔を覗かせます。目立ちたいのか、恥ずかしいのかはっきりしないヤツ。とても可愛いですよね。

イロカエルアンコウ Antennarius pictus

岩にじっと張り付いて、寝ているのかと思いきや、良く見ると眼を動かしていたり、エスカをプルプルと震わせていたり・・・なんだ、ちゃんと起きているんじゃん・・・という、これまた良く分からない生き物。夜になると盛んに活動するんですけどね。

ムスメウシノシタ Parachirus sp.

外海の丸くて大きな岩の上を探すと、必ずといっていいほどこのムスメウシノシタ (Parachirus sp. )が何枚かいます。擬態が得意なので、目立たないのですが、ヒラヒラと動くので、結構、見つけやすいヤツです。

イバラカンザシ Spirobranchus giganteus

海のクリスマスツリーこと、イバラカンザシ(Spirobranchus giganteus)です。ゴカイなどと同じ、環形動物です。

写真を見てお分かりいただけるように、一匹のイバラカンザシには、必ず2本の鰓冠があります。いろいろな色をした鰓冠があるのですが、全て同じ種類なのか・・・?あるいは違う種類なのか?良く分かりません。

イナズママメアゲマキガイ Scintilla violescens

二枚貝の仲間です。石の隙間というか、裏側にこうして張り付いていることが多いです。吸水菅を出したり引っ込めたり・・・ちょうど、買ってきたアサリを塩水に漬けて砂を吐かせているときの様子に似ています。

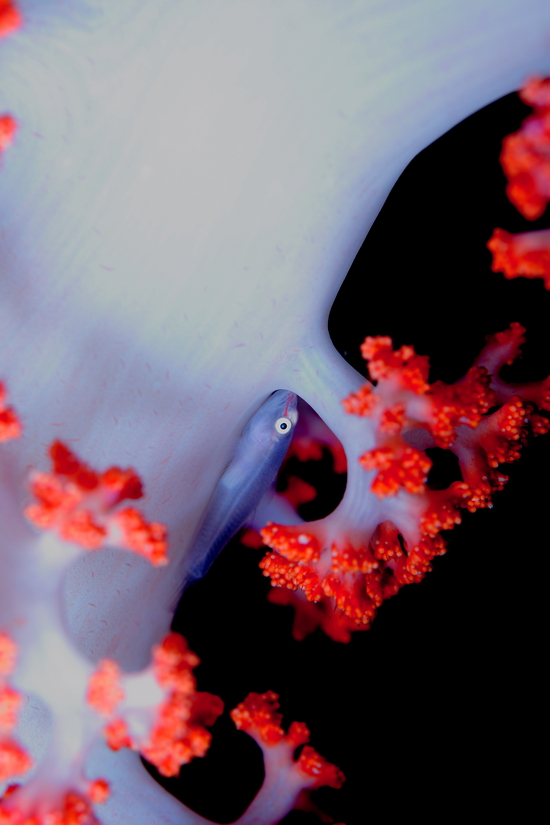

ヤドカリの仲間

人為的に乗せたわけではなく、発見した時にはこうして貝殻の上にもう一匹のヤドカリが乗っていました。

カップルなんでしょうかね?

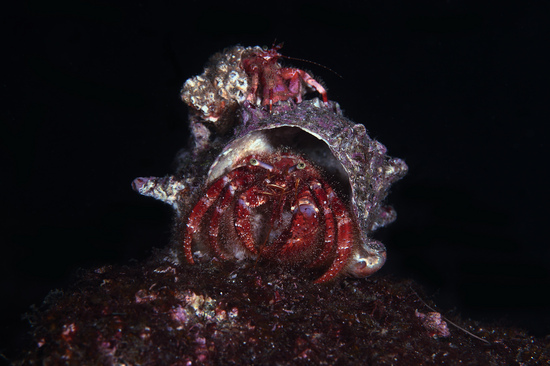

タコの仲間

とても小さなタコを見つけました。

最初は、ウミウシかな?と思ってファインダーを覗いてみたら大きな眼が・・・。

海底に落ちていた落ち葉の上に乗っていますが、タコは落葉が好きなようなのです。

ですから、海底に落葉樹の落葉が落ちていたら観察してみて下さい。

もしかしたら、タコの赤ちゃんがついているかもしれませんね。

ボウズコウイカ Sepia erostrata

タコの次はイカです。

湾内の砂地・・しかも吹き溜まりになるような場所に、きっとこの子はいます。

いろいろな色に変化しますが、カメラのフラッシュが嫌いみたいです。

きっと、見たこともないような光量で、驚いてしまうのでしょうね。

海の水中HD動画撮影 - 2009.12.31

Canon EOS 5D Mark2 に SIGMA 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYEを装着し、HD動画像を撮影してみました。

ビデオライトを用いていないので少し暗くなってしまいますが、雰囲気はお分かりいただけると思います。

大瀬崎の先端ポイントでのダイビングの様子です。

You Tubeの配信サーバーの性能って凄いですね。重たいHDコンテンツ(パラメータ &fmt=22対応)も楽々配信してしまいます。

初めてのワイド写真撮影 - 2009.12.31

Canon EOS 5D Mark2,SIGMA 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE

恥ずかしいので公開しようかどうか迷ったのですが、一応、記念として・・・

初めて魚眼レンズを用いてワイド撮影をしてみました。これまでコンパクトデジタルカメラで、海の風景を撮影した事はあるのですが、デジタル一眼カメラにフィッシュアイレンズを用いて撮影したのはこれが初めてだったのです。

何を撮影しようか迷ったのですが、大瀬崎 外海の門下に入ったので、ウミトサカを撮影してみました。

反省点としては・・・

- ストロボ用のアームをもっと長く伸ばさないと全体的に光が周らない。

- 構図とストロボの光の当て方に工夫が必要。

- この写真の場合、角度を変えて後ろのウミウチワも入れたほうがよかったかも。

- あるいは、右上に太陽を入れるか、または、奥にダイバーを入れたほうが良かったかも。

難しいもんですね。でも折角、フルサイズのデジイチを使用しているので、ワイド撮影も頑張りたいなと考えています。この分だと、その内、2台持って海に入るようになってしまうかもしれません・・・。

メバルの求愛行動 Sebastes ventricosus - 2009.12.30

伊豆のダイビングでは普通に観察する事ができるメバル(眼張、鮴)。実は、2008年8月の日本魚類学会の機関誌で、これまで同じ種とされてきた「メバル」が、DNA解析によって3種に分類できることが発表されました。 メバルという名前の魚は正式には図鑑から消え、以下の3種類で分類されることになります。

メバルの種類

- クロメバル(Sebastes ventricosus)

- アカメバル(Sebastes inermis)

- シロメバル(Sebastes cheni)

我々が良く目にするのは、クロメバルという種類に当たるようで、アカメバルはさらに深い海域に生息する為に目にする事は稀だと思えます。但し、シロメバルはクロメバル同様に浅海の岩礁帯に生息する為、概観の色で見分けるのが非常に難しいかと思われます。アカメバルは体の色が赤っぽいのではっきりと他の2種と区別が付きますが、クロメバルは黒または青黒色、シロメバルは白っぽいものが多く腹びれが長いなどの特徴で判別するのですが、難しいですね。詳細には、胸びれを支える小骨のような「軟条」の数で判別し、「アカ」は15本、「クロ」は16本、「シロ」は17本と異なっているのだそうです。

冬の大瀬崎の湾内で良く目にするのが、クロメバル(Sebastes ventricosus)の求愛行動です。湾内のゴロタ場や漁礁付近にダイビングをした際には、是非、クロメバルのカップルを探してみて下さい。面白い行動を観察する事ができます。

雄のクロメバルが雌に近づいてディスプレイ

この写真の左側(白っぽく見える)が雄のクロメバルです。右側(赤っぽく見える)が雌のクロメバルです。

雄は、雌の鼻先に近づいてしきりに求愛行動を行います。この時、雄は自分の肛門部分を雌の鼻先にくっつけるような仕草をします。えええっ~~~!?て感じですが、これだけで驚いてはいけません。

雌の鼻先で放尿する雄

雄のクロメバルは、雌の鼻先に自分の尻をなすりつけ、さらに放尿する事が知られています。これが、彼ら特有のディスプレイ(動物が行う求愛行動)なのです。すごいですね・・・びっくり仰天。

この後、求愛行動に成功すると、カップルが誕生し、交尾を行います。この日は残念ながら交尾シーンは目撃できませんでした。メバルの仲間の交尾は、カサゴなどと同じように雄が雌に身体を巻きつけるようにして行い、雌の体内で受精が行われます。受精した卵は約一ヵ月後に雌の体内から稚魚としてハッチアウトします。驚いた事に雄は雌との交尾後、すぐに別のメスを探してその場を離れてしまうそうのだそうです。ディスプレイもびっくりですが、その後の行動もびっくりですね。