大瀬崎ダイビング

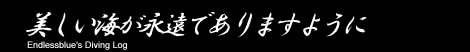

サクラダイ Sacura margaritacea - 2010.01.10

大瀬崎先端の水深40m付近で撮影しました。

なかなか、雌雄で寄り添うシーンが撮れません。

またリベンジしなくては・・・

ところで、サクラダイの学名「Sacura margaritacea」のSacuraは、まさに桜の事だと思うのですが、margaritaceaというのは、どういう意味なんでしょうかね?マルガリータセアと読むのかな?マルガリータという言葉を連想させますよね。マルガリータというのは、イタリアの女性の名前に多いのですが、僕が連想したのは、カクテルのマルガリータです。

テキーラベースで、ホワイトキュラソーにライムジュースで割ったマルガリータは、世界的に愛されている、カクテルです。僕も大好きなカクテルのひとつで、特にアメリカ西海岸に旅行したときは、テキーラの名産地であるメキシコに近いせいか、どのレストランで飲むマルガリータもおいしかった記憶があります。このマルガリータの語源ですが、もちろんイタリアの女性名から来ているのは間違いがなさそうです。そして、イタリア語の語源は、ギリシャ語の真珠という意味なんだそうですよ。スノースタイルのマルガリータは、グラスの縁をライムで濡らし、その水分で塩をつけて楽しむのですが、この塩気がたまらなくおいしいんですよね。

話が逸れたついでに、margaritaceaの学名をもう少し調べてみると、ヤマハハコという植物の学名に行き当たります。このヤマハハコ(Anaphalis margaritacea)という植物は、高山性の植物のようで、真っ白な花弁が印象的なかわいい花を咲かせます。この花弁が開ききっていない状態のとき、綿毛のようなつぼみが真珠のようなので、margaritaceaの学名がついたのでしょう。

サクラダイの学名には、桜と真珠という二つの美しい名前がつけられています。その気持ちがよくわかりますよね。その美しさのあまり、見つめすぎていると、マルガリータどころか、窒素酔いになってしまうのでご注意を。

シロウミウシ Chromodoris orientalis - 2010.01.09

大瀬崎湾内の小さな魚たち - 2010.01.09

大瀬崎 魚の顔 デビッド・デュビレ 『魚の顔図鑑』に触発されて - 2010.01.08

先日の『白と黒』の記事でご紹介した、水中写真の巨匠であるDavid Doubilet (デビッド・デュビレ氏)が、魚の顔図鑑という素晴らしい図鑑を刊行しています。触発される事、大なのですが、到底デュプレ氏の感性には追いつきようもありません。せめて気持ちだけということで、大瀬崎の魚たちの顔写真を集めてみました。

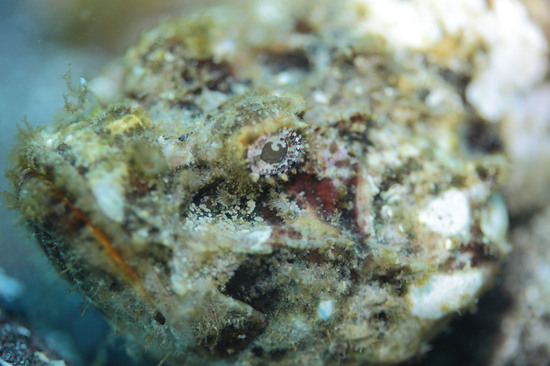

イロカエルアンコウ Antennarius pictus

4cmほどの幼魚です。ストロボを当てて撮影していたら、エスカを振りだしました。

エスカの下に小さなポリプが咲いてますでしょ?そのポリプをパタパタと叩きで掃除しているみたい。

面白いですね。ずっと見ていたい。

クロメバルの幼魚 Sebastes ventricosus

この、メバルの幼魚ってとてもかわいいんですよ。中層に浮いていて、こっちを見つめるようなしぐさをします。

かわいいですね。

クツワハゼ Istigobius campbelli

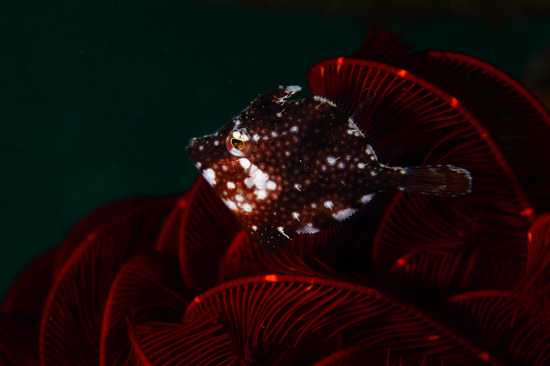

ダルマオコゼ Erosa erosa

オニカサゴ Scorpaenopsis cirrhosa

結構気に入っている写真です。オニカサゴって味のある顔をしてますよね。

その上のダルマオコゼは、どことなくひょうきん。でも写真写りがよくない代表格。

ダルマオコゼをどう写せば面白い写真になるでしょうかね。

クロダイ Acanthopagrus schlegelii

大瀬崎先端ポイントで最近よく見かける黒鯛です。詳しい場所を記載すると、釣り氏が集まってきてしまい、釣り禁止区域の意味がなくなってしまうので書きません。なんと50cmオーバーの巨大なやつです。

ボラ Mugil cephalus

ボラの大群を愛称をこめて「ボラクーダ」なんて呼んだりします。もちろんダイバー用語で、一般に通じる呼び方ではありません。

このボラクーダを水面すれすれで撮影するのが、ひとつの目標なのですが、なぜかいつも失敗します。

のんびりしているようで、非常に神経質なボラ。

第六感があるのか、カメラのファインダーで狙おうとすると気がついて逃げていきます。

いつの日か、メーター級のボラが大群で泳いでいるシーンを撮影してみたいです。

ゴンズイ Plotosus lineatus

このサイトでも何度かご紹介したゴンズイです。

幼魚の間は結構かわいいのですが、大人になってくると、かなりグロテスク。しかも猛毒を持っているというから、なおさら嫌われやすい魚です。でもこうしてみると結構、かわいらしいでしょ!?天麩羅にして食べるとおいしいらしいのですが、背びれと胸鰭の毒は死んでもなくならないらしいので、料理するときは覚悟がいりますね。まあ、こうして写真に撮って楽しむのがいいのではないでしょうか。

番外編 ダイビングショップ「河童」さんのグクちゃん

番外編というか、おおとりですな。

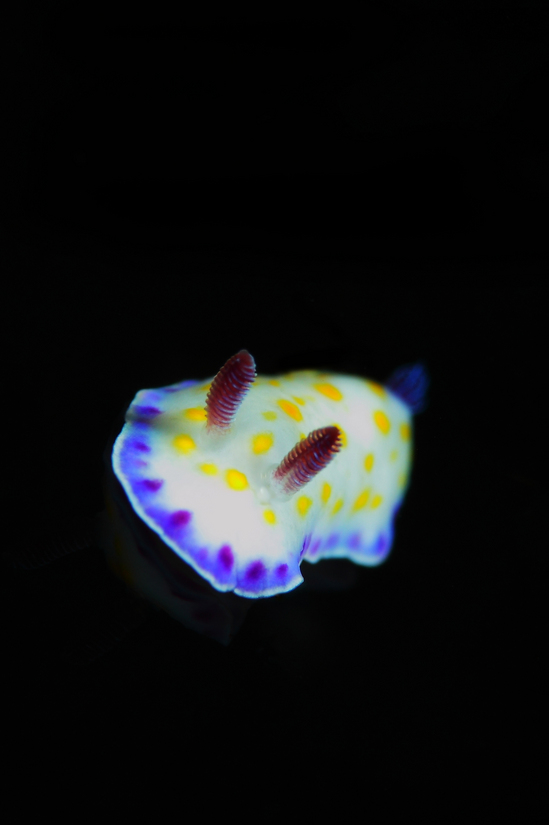

生きている海の妖精 - 2010.01.07

「生きている海の妖精」とはよく言ったものです。

ウミウシのこの美しさ、艶やかさはいったい何の目的のためにうまれてきたのでしょうか。自然界の生物のほとんどは、姿や形、色彩や行動の全てに理由があり、進化をしてきた結果、そのような状態になっていると考えられています。しかし、ウミウシはとても種類が多く、確かに保護色的な色合いのものもいます。さらに、毒々しい色合いをしていて、天敵から身を守ろうとするものもいます。ところが、大部分のウミウシは、そのどちらに合致するとも思えず、われわれ人間が見て美しいと感じるためだけのデザイン、色彩をしているかのような気持ちにさせられます。

いつの時代か、人間が自由に海に潜れるようになり、そして自分たちを発見して美しいと感じてもらえるように進化してきたのだ・・・と、メッセージを送っているような気がします。そして、ウミウシに興味を持った人間は、海のすばらしさを感じるようになり、自然を大切にする、しいては地球環境を大切にする心持始める・・・そう願って、彼らは進化してきたのではないかと。まあ、想像でしかないのですが、そんな風に感じてしまうのです。

生きている海の妖精は、われわれ人間に対して、地球環境の大切さを伝えるために生まれた、使徒なのかもしれません。