大瀬崎ダイビング

ウイゴンベ Cyprinocirrhites polyactis - 2010.01.06

大瀬崎湾内のマンボウ桟橋前のケーソンに見慣れない魚がいました。ウイゴンベ(Cyprinocirrhites polyactis)という名前の魚だそうです。ウイゴンベのウイは発見者である宇井縫蔵氏の名前からつけられたそうです。棘のように分かれている背びれの先端が、ゴンベの仲間である事を印象付けます。

大瀬崎ではもっと深い場所に普通に見られる種類のようですが、この日は水深22mのケーソンでゆらゆらと泳いでいました。どことなく、不安定な泳ぎ方で、大丈夫かな?って感じでしたが、そういう魚なんだそうです。(ほんまかいなっ!?)

たまにはケーソンにいってみるもんですね。

今回初めて見ることができたので幸運でした。

ナガハナダイ Pseudanthias elongatus - 2010.01.05

大瀬崎先端でのダイビングはとても魅力的です。水深5mから一気に70mまで落ちるドロップオフ。

水面は明るくても、30mを越える頃には暗く、しかし透明度が良く、独特の雰囲気が漂っています。30mを超えて眼が慣れた頃、ムチカラマツの林を良く見ると、ハナダイの仲間がたくさん群れています。この日は水深40mで、このナガハナダイ(Pseudanthias elongatus)の乱舞に癒されました。

ハナダイの仲間はハタ科の魚です。とても美しくエレガントな姿が魅力的ですよね。ただ、結構すばしっこくて、いきなりカメラを向けると大抵、逃げてしまいます。なので、ハナダイの群れに近づいたら一呼吸。しかも吐き出すエアー音に驚くので、静かに・・・慣れるまで・・・。エアー音に慣れるとあまり逃げなくなるようです。

もうひとつ、面白い事を発見しました。

このナガハナダイや、アカオビハナダイなど、ストロボ光をバンバン当てて撮影していると、どうも色合いが変化してくる?ナガハナダイの場合は、体表の赤色が濃くなってくるような気がします。アカオビハナダイの場合は、特徴的な赤い帯がくっきりとしてくるような気がします。興奮すると体色の発色が良くなってくるのでしょうか?

気のせいかな?

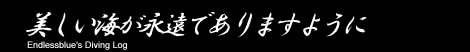

伊豆の死滅回遊魚 ツバメウオ Platax teira - 2010.01.04

2009年の秋頃から、大瀬崎の湾内に住み着いたツバメウオ。南方系の魚なので、もちろん伊豆では死滅回遊魚です。

この日は、水温が15度まで下がっておりました。

いよいよ元気がない様子です。

顔を見るとたくさんの傷跡が付いています。

ダイバーが原因なのでしょうか?それとも別の理由なのでしょうか?

数十枚の写真を撮りながら、このツバメウオのことを考えていたら、なんだか悲しくなってきてしまいました。

まだ、あどけなさが少し残っている若魚です。

群れからはぐれ、遠い日本のこの地まで台風と黒潮に流されてやってきました。

寒さに耐えながら、その日を待つだけの毎日です。

次にこの場所に行ったときには会えるのでしょうか。

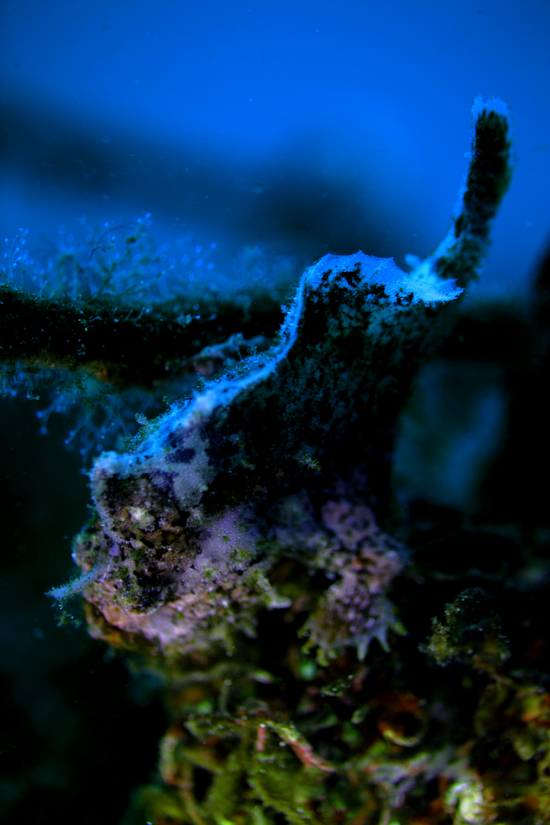

じっとして・・・カエルアンコウ - 2010.01.03

最近どうも、食傷気味というか・・・ストロボをばちっと当てた写真では物足りなくなってきました。

ピンもあえて外してみたり、どんなに深い水深でも自然光が届くなら、その光を頼りにしてみたり・・・。

まあ、最新のデジカメだからこそ出来る荒業なんですけどね。

冬の伊豆では、水深20mや30mでも透明度が良いので、結構明るいものです

EOS 5D Marlk2でISO感度を極端に上げると、確かに画面の粒子は粗くなるのだけれど、ストロボの人工的光にはない、柔らかな陰影が表現できるようです。

気がつくと20分近く、このカエルアンコウを撮影していました。

特にカエルアンコウが好きなわけではないのですが、幼魚ではない、成魚のカエルアンコウが醸しだす独特の迫力をなんとか表現できないものかと・・・

難しいもんですね。

この子に夜に会えたらいいのに・・・そうしたら、もっと分かり合えるような気がします。

そうしたら・・・もっといい顔で撮ってあげられるかな。

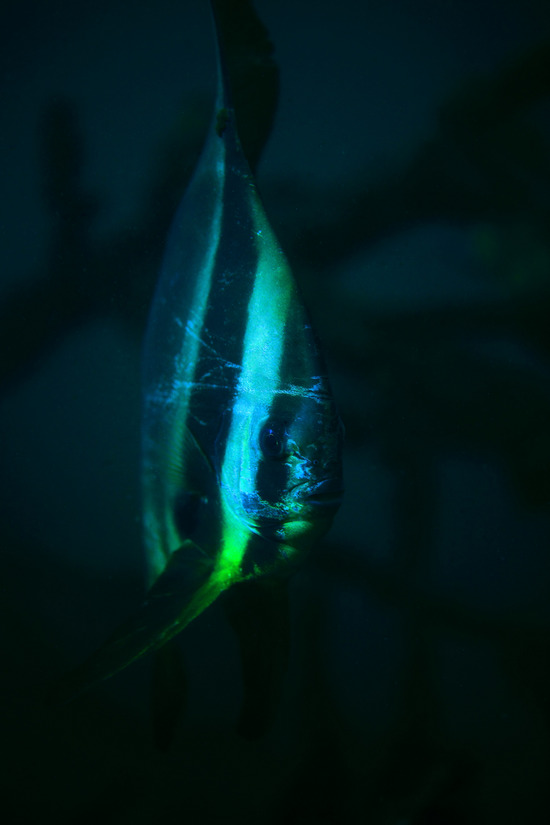

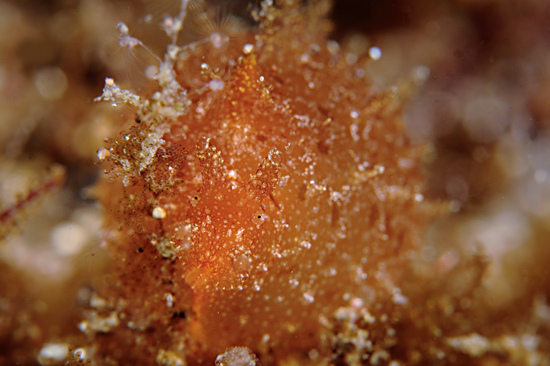

大瀬崎のウミウシ - 2010.01.02

年末が近づき、水温が急に下がり始めました。1週間前までは平均水温が18~20度だったのですが、この日は、15度~18度。一気に3度近く下がった事になります。水温が下がり始めるとウミウシシーズンの到来です。この日、大瀬崎でのダイビングで観察したウミウシをご紹介しましょう。

セスジミノウミウシ Flabellina rubrolineata

ミノの色がオレンジ色に染まった美しいセスジミノウミウシです。ミノの部分の色は、食べたものの色素によって変化します。この個体は、体長が2cmくらいでした。

このセスジミノウミウシはさらに小さく、1cm程度でしょうか。どうも、この日はセスジミノウミウシにとって快適な日だったようで、たくさん発見する事ができました。

フウセンウミウシ Notarchus indicus

まん丸に丸まってぷかぷかと漂ってしまう面白いウミウシです。まさに、名前通り「フウセン」ですね。黒くてチッチャな眼が見えます。

コミドリリュウグウウミウシ Tambja amakusana

ようやくコミドリリュウグウウミウシが出没するシーズンになりました。この個体は10mm以下のとても小さな個体なのですが、大瀬崎のコミドリリュウグウウミウシは写真のようにオレンジ色をしたものが多いようです。グリーンやブルーがかったコミドリリュウグウウミウシは、大瀬崎ではまだ見たことがありません。

ようやくコミドリリュウグウウミウシが出没するシーズンになりました。この個体は10mm以下のとても小さな個体なのですが、大瀬崎のコミドリリュウグウウミウシは写真のようにオレンジ色をしたものが多いようです。グリーンやブルーがかったコミドリリュウグウウミウシは、大瀬崎ではまだ見たことがありません。

チャイロミドリガイ Elysia sp.

非常に小さい、4mmほどの個体。名前は定かではないのですが、体表の白い斑紋がはっきりしてくるとチャイロミドリガイ(Elysia sp.)といえるのではないかと思うのですが・・・いかがでしょうか。

ツヅレウミウシ Discodoris lilacina

今回初めて見たツヅレウミウシ(Discodoris lilacina)です。体長は3cm程度。非常に地味な色合いのウミウシで、触覚を立てるまではウミウシだとは気がつきませんでした。じっくり時間をかけて、観察していて良かったです。

ビワガタナメクジ Dolabrifera dolabrifera

このビワガタナメクジ(Dolabrifera dolabrifera)も今回初めて見ることができました。ナメクジ・・・なんて名前がつけられていますが、アメフラシの仲間です。このビワガタナメクジもとても地味な色合いですよね。

マンリョウウミウシ Hoplodoris armata

これも地味系の代表格、マンリョウウミウシ(Hoplodoris armata)です。健康サンダルなんてあだ名がついちゃって、ちょっとかわいそうかな・・・いやいや、愛称ですよね。