大瀬崎ダイビング

ムラサキハナギンチャク Cerianthus filiformis - 2009.12.10

大瀬崎の湾内といえばムラサキハナギンチャク(Cerianthus filiformis)ですよね。

広い砂地に、ぽつん、ぽつんとムラサキハナギンチャクが生息しています。

このムラサキハナギンチャクには、普段はあまり生物がいないのですが、秋にはいろいろな魚の幼魚が隠れ家にしたり、カクレエビの仲間を見たりします。

しかし、ムラサキハナギンチャクの魅力は、なんといってもその妖艶な姿ではないでしょうか。

ゆらり、ゆらりと漂う姿はダイバーを虜にします。

光の差し加減なのでしょうか?同じムラサキハナギンチャクなのに、場所によって色合いが大きく異なります。ウンバチほどの強さはないけれど、このムラサキハナギンチャクもある程度、強い毒を持っています。不用意に近づくのはとても危険です。

そしてなぜか分かりませんが、このムラサキハナギンチャクの傍には、ミノカサゴがいることが多いのです。

英語名は、Luna Lionfish。

直訳すると、「月の獅子魚」。

かっこいいですねぇ。

もしかすると、イソギンチャクの毒で痺れて動けなくなった小魚を狙っているのでしょうかね。

月に代わっておしおきヨ。

【使用撮影器材】

- Canon EOS 5D Mark2

- EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

- SEA&SEA MDX- PRO 5D Mark II

イロカエルアンコウ Antennarius pictus と カエルアンコウ - 2009.12.10

大瀬崎の湾内では数々のカエルアンコウの仲間を発見する事ができます。

この日も3個体を発見。写真におさめる事ができました。

イロカエルアンコウ Antennarius pictus

頭の上に綿毛のようなものが見えます。

これが「エスカ」と呼ばれるもので、チョウチンアンコウのそれと同じく、フラフラ、ヒラヒラとたなびかせて餌を引き寄せるといいます。昼間はじっとしている事が多いのですが、夜間は活発に歩き回り、捕食活動をしています。

ベニカエルアンコウ(Antennarius striatus )

こちらは、恐らくベニカエルアンコウではないかと。

大きくなるとグロテスクになりますよね。

それでも、ダイバーからは人気の的になっているのは、こうしてじっとして被写体になってくれるのと、そのひょうきんな顔つきに理由があるのでしょう。

夜にもう一度会いたいですね。

エスカを完全に出しているシーンを見てみたいです。

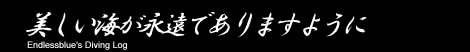

ガンガゼ Diadema setosum - 2009.12.08

この記事の主役はガンガゼです。

最近、ガンガゼの魅力に妙にはまりつつあり、いつも写真撮影しながらワクワクしてます。

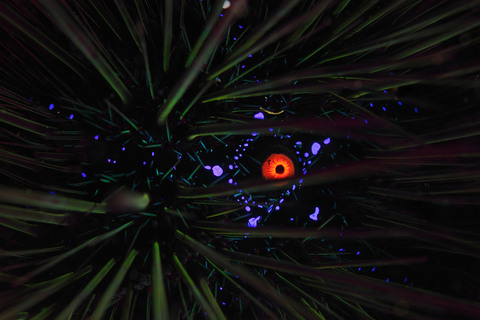

ダイバーの皆さんなら、良く知っている「ガンガゼ」。

そう、アドバンスド・オープンウォーターを受講する時に、ナイトダイビングをしますが、「中世浮力をきちんと制御できないとガンガゼに刺されますよ~~」と必ず注意されたはず。

ガンガゼは、漢字で書くと「岩隠子」と書きます。

30cm異常もある長い棘に覆われていて、しかもこの棘には毒があり、刺さると抜けないばかりか、とてももろい為、皮膚の中に棘を残したまま折れてしまうのです。なんて嫌なやつなんでしょう。

岩の隙間という隙間に隠れているのですが、決まって棘の先端だけが岩の隙間から顔をのぞかせています。海水浴客やダイバーにとってはとても危険な存在なのですが、考えてみると、この長い棘、もちろんガンガゼ自分自身を守る為にあるのですが、考え方によっては、別の意味もあるように思えます。例えば、岩の隙間にガンガゼがいることで、大きな魚や人間は、岩の隙間に近寄る事ができません。その為、岩礁帯は、小さな魚や幼魚たちにとっての格好の隠れ家になります。

もし、岩の隙間にガンガゼがいなかったら、その隙間から大きな肉食性の魚が入り込み、密室状態の岩礁帯の奥では大変な事になってしまうでしょう。

ガンガゼって偉いかも!

ところで、ガンガゼを真上から見ると、写真のように5つの星と丸い円が見えます。

真ん中のオレンジ色をした円は肛門です。

その周りに星をかたどったような5つの点。

五芒星(ごぼうせい:Pentagram)を思わせる星型は、幼魚たちを守る魔法陣の印なのでしょうか?

ちなみに五芒星=☆の各辺が交わる比率は、いわゆる黄金比率となっており、自然界の法則そのものを表しています。ガンガゼは地球の自然を守る使者なのかもしれませんよ。

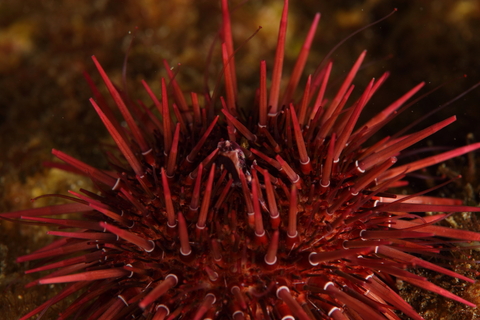

ゼブラガニ Zebrida adamsii - 2009.12.07

大瀬崎にイイジマフクロウニは沢山いるのですが、なぜか、このゼブラガニを発見する確率は、先端ポイントがダントツに多い気がします。厳密な統計を取ったわけではないので、単に気がするだけなのです。

イイジマフクロウニを観察する時は、その猛毒の棘に気をつけながらはげている部分を見つめたり、指示棒で裏返してみたりとするのですが、どうも、先端ポイントでイイジマフクロウニを探している時には、このゼブラガニが発見される事が多いような気がします。

ちなみに、いつの日か、コールマンズシュリンプ(Periclimenes colemani)が見つからないかと思ってはいるのですが、ゼブラガニしかみつかりません。

このゼブラガニは、イイジマフクロウニの棘を一本、一本、むしるように食べてしまう、寄生タイプの蟹です。ですから、このゼブラガニがいると、イイジマフクロウニに10円ハゲのような毟られた痕が残るので一目瞭然なのです。上の写真を良く見ると、ゼブラガニの上側が、芝刈りで刈り取られたようにはげてますでしょ?これが、ゼブラガニが貪り食べた痕なんです。

ムラサキゴカクガニ Echinoecus pentagonus

こちらは、イイジマフクロウニではなく、ムラサキウニについているムラサキゴカクガニ(Echinoecus pentagonus)らしい個体。

あまりに小さいので同定できないのですが、たぶんムラサキゴカクガニではないかと・・・。

ムラサキウニは寿司ネタの中でも特別高級。

こうして見ても、おいしそうには見えませんけどね。

カナメイロウミウシ と ウミウシカクレエビ Hypselodoris kaname - 2009.12.06

晩秋の大瀬崎。

台風シーズンがようやく一段落した頃、南から運ばれてきたいろいろな生物達を観察することができます。

ウミウシカクレエビもそのひとつ。

晩秋の大瀬崎の人気者となります。

多い日には10個体以上確認される事もあるようで、大きめのウミウシやナマコを見つけたら、じっと観察してみましょう。きっとウミウシカクレエビを見つけることが出来ると思います。大瀬崎に多いケースは、大きいナマコの腹の辺りか、ニシキウミウシ、ミカドウミウシなどの大型のウミウシに乗っていることが多いそうです。この日は、ダイビングハウスマンボウのYUJI君が、なんとカナメイロウミウシに乗ったウミウシカクレエビがいるという貴重な情報をくれました。

カナメイロウミウシ と ウミウシカクレエビ

早速、YUJI君のガイドでポイントへ。

カナメイロウミウシといえば、大瀬崎に通われている方なら、だいたいどの辺りに行けば見れるか想像が付くかと思います。中層を泳ぎながら距離を稼ぎ、徐々に下降しながらポイントへ近づきます。この日は、朝からとても寒かったのと、午後から天候が崩れ、雨が降り出すという予報だったためか、ダイバーがとても少ない日でした。このポイントに入っているのも我々だけの様子です。

水深36m。水温19度。

水底は誰もいないためかとても澄み切っています。

いました、いました・・・カナメイロウミウシ(Hypselodoris kaname)。

しかもペアです。

そして、目的のウミウシカクレエビ(Periclimenes imperator)もちゃんとウミウシに乗ってます。

前回観察したウミウシカクレエビよりも一回り大き目のようです。

カナメイロウミウシの色合いと、ウミウシカクレエビの色合いがそっくりですよね。

とても綺麗です。

ニシキウミウシやミカドウミウシよりも、色合いや大きさがマッチしているのか、カナメイロウミウシと一緒にいると、とても絵になりますよね。

【使用器材】

- Canon EOS 5D Mark2

- EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

- SEA&SEA MDX- PRO 5D Mark II